Ungleiche Pfade? Innovationskulturen im deutsch-deutschen Vergleich

Veranstalter: Thomas Hänseroth, Technische Universität Dresden; Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VDH)

Datum, Ort: 30.09.2008-03.10.2008, Dresden

Bericht von: Sylvia Wölfel, Lehrstuhl für Technik- und Technikwissenschaftsgeschichte, TU Dresden

E-Mail:

Innovationen in Gestalt neuer Produkte oder Produktionsverfahren erfahren in modernen Industriegesellschaften höchste Wertschätzung und gelten als Königsweg zu Wachstum und Wohlstand. Daran anschließend besitzt die Beschäftigung mit technischen Innovationen als Motor des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels eine lange Tradition, die sich mittlerweile in einer unüberschaubaren Vielfalt von Forschungsarbeiten verschiedener Wissenschaftsdisziplinen niedergeschlagen hat. Die Vorträge der von Thomas Hänseroth organisierten Sektion „Ungleiche Pfade? Innovationskulturen im deutsch-deutschen Vergleich“ des 47. Deutschen Historikertages nahmen aus Sicht der Technikgeschichte Bezug auf das Konzept der Innovationskultur für einen vergleichenden Blick auf Innovationshandeln in der Bundesrepublik und der DDR. Dabei wurden Ergebnisse des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung getragenen Forschungsverbundes „Innovationskultur in Deutschland“, der DFG-Forschergruppe zur Geschichte der DFG 1920-1970 sowie des DFG-Schwerpunktprogramms „Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Deutschland im internationalen Zusammenhang im späten 19. und 20. Jahrhundert“ referiert. Gemeinsamer Ausgangspunkt war der erklärungsbedürftige Befund einer überwiegend symmetrischen Teilung von Stärken und Schwächen in der technologischen Entwicklung von Bundesrepublik und DDR trotz unterschiedlicher wirtschaftlicher und politischer Systeme.[1] In den nachfolgenden Beiträgen wurde daran anschließend die Frage nach der Bedeutung von langfristig wirksamen kulturellen Prägungen der am Innovationsgeschehen Beteiligten für die Konservierung einer spezifischen Innovationskultur in Deutschland gestellt, wobei sich ein vielschichtiges Bild der geteilten und getrennten Pfade technologischer Entwicklung in so verschiedenen Branchen wie der Biotechnologie, Informatik und im Maschinenbau ergab.

In seinen einleitenden Bemerkungen zeichnete Hänseroth die Genese des Konzepts der Innovationskultur nach. Ausgehend von Joseph Schumpeter kann mittlerweile ein beeindruckender Wandel des Innovationsbegriffs sowie der theoretischen Konzepte zur Deutung des Innovationsprozesses nachvollzogen werden. Zwischen Technikdeterminismus und Sozialkonstruktivismus wurde die Frage nach den Faktoren, welche technischen Fortschritt beeinflussen und Innovationsprozesse befördern bzw. steuern können, immer wieder neu verhandelt. In diesem Zusammenhang steht auch die Entwicklung des theoretischen Konzepts des Nationalen Innovationssystems (NIS) in den 1980er-Jahren. Dieser Ansatz brachte umfangreiche Erkenntnisse zu institutionellen Rahmenbedingungen erfolgreicher Innovationsprozesse in modernen Industriestaaten.[2] Durch die Identifikation von Industrie, Wissenschaft und staatlicher Administration als zentralen Institutionen im Innovationsgeschehen („triple helix“) wendete sich die Forschung vorwiegend dem Handeln von Organisationen zu, wobei die Einflussmöglichkeiten staatlicher Forschungs- und Technologiepolitik auf die Entwicklung technischer Neuerungen von besonderem Interesse war. Aufgrund der Konzentration auf einen Institutionenbegriff, der auf systemische Komponenten fokussierte, blieben allerdings kulturelle Faktoren als Erklärungsansatz für Innovationshandeln ausgeblendet. Mit der Erweiterung des Konzepts des nationalen Innovationssystems zum Konzept der nationalen Innovationskultur rückten nun jene langfristig wirkenden kulturellen Prägungen in den Mittelpunkt, die den Innovationsprozess strukturieren und Strategien zur Bewältigung wirtschaftlicher und technischer Herausforderungen bereitstellen können.[3] Diesbezüglich ergänzen Fragen nach Sinnschichten, geteilten Überzeugungen und auf deren Basis errichteten Routinen von Akteuren im Innovationsgeschehen die Ergebnisse der Forschung über Nationale Innovationssysteme. In einem Resümee bisheriger Arbeiten mit diesem Konzept bemerkte Hänseroth, dass es zukünftig vor allem um ein kritisches Hinterfragen des Verhältnisses zwischen strukturellen und kulturellen Faktoren für das Innovationsgeschehen gehen müsse, um in diesem Zusammenhang auch den Kulturbegriff dieses Ansatzes schärfer als bisher zu bestimmen.

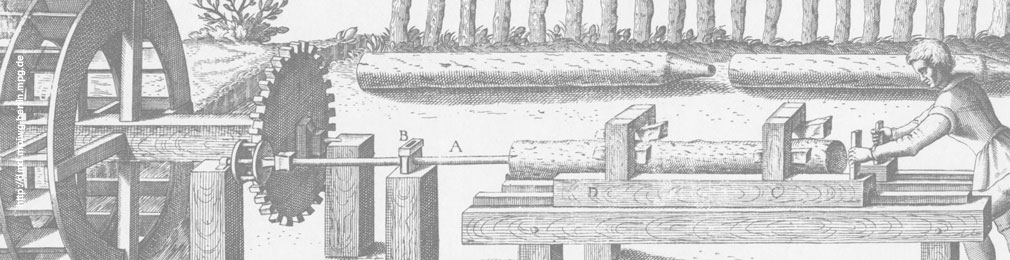

MIRKO BUSCHMANN (Technische Universität Dresden) lenkte in seinem Beitrag zu Industrie-Hochschulkooperationen im Maschinenbau des „Dritten Reiches“, der Bundesrepublik und der DDR den Blick auf die bemerkenswerte Persistenz einer spezifischen Innovationskultur trotz aller Unterschiede der politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Als markantes Merkmal der Innovationsmuster dieser Branche kristallisierte sich ein besonderer Stellenwert der Konstruktion gegenüber der Erforschung von Fertigungsprozessen und Werkstoffen heraus. Dies zeigte sich nicht nur in der Ressourcenausstattung des Faches, sondern schlug sich auch im Selbstverständnis der deutschen Ingenieure nieder. Erfolgreiches Konstruieren erschöpfe sich nicht im bloßen Befolgen mathematisch-technischer Regeln, sondern müsse als Kunst oder schöpferisches Gestalten angesehen werden. Auf der Suche nach optimalen technischen Lösungen, die dem Leitbild des Vorrangs von Grundlagen- vor anwendungsbezogener Forschung folgte, offenbarte sich die Prägekraft einer klassischen deutschen Maschinenbaukultur. Buschmann weist auf starke Kontinuitäten bzw. Beharrungstendenzen auf diesem Entwicklungspfad vom Ende der 1930er- bis zum Beginn der 1970er-Jahre hin. Im Zuge von Fertigungsproblemen in der deutschen Rüstungsproduktion während des Zweiten Weltkrieges gerieten zwar verstärkt Fragen einer kostengünstigeren und flexibleren Fertigung zur Steigerung des Outputs in den Fokus der Akteure. Dies resultierte jedoch nicht in einem grundlegenden Pfadwechsel des deutschen Maschinenbaus. Nach 1945 wurden in beiden deutschen Staaten Strukturen einer modernen Technologiepolitik aufgebaut, die an Entwicklungen der 1930er-Jahre anknüpften und zur Stabilisierung etablierter Pfade im Maschinenbau beitrugen. So spricht Buschmann von gemeinsamen Pfaden in ungleichen Systemen, betrachtet man die enge Zusammenführung von Hochschulen und Unternehmen unter den Schlagworten Verwissenschaftlichung und Flexibilisierung, den hohen Stellenwert von Facharbeitern sowie die Reaktion auf die Herausforderung durch US-amerikanische Basisinnovationen (NC-Technik) in der Bundesrepublik und der DDR.

Auf die Bedeutung eines Wertetransfers für die Prägung der deutschen Hochschulforschung im Spannungsfeld von Amerikanisierung und Sowjetisierung wies der Vortrag von CHRISTINE PIEPER (Technische Universität Bergakademie Freiberg) zur Informatik im „dialektischen Viereck“ zwischen deutsch-deutschen, amerikanischen und sowjetischen Interessen hin. Indem sich Ihre Leitfragen vor allem transnationalen Transfermechanismen und -vorgängen bei der Übernahme von Leitbildern in der Hochschulinformatik zuwendeten, sollten die Dimensionen einer Beziehungsgeschichte zwischen den deutschen Staaten, den USA und der Sowjetunion in den Blick geraten, die zum besseren Verständnis der Entwicklung und Funktionsweise des Ost-West-Konfliktes beitragen können. Hinter dem Ziel beider deutscher Staaten, weltmarktfähige Technologien in diesem Sektor zu entwickeln, lassen sich jene Prozesse des Wertetransfers sichtbar machen. Über eine starke Orientierung an der US-amerikanischen Informatik wurden, so Pieper Werte, Normen, Verhaltensweisen und Institutionen in die Handlungspraxis der bundesdeutschen Akteure eingebunden. Dies zeigte sich unter anderem über Programme zum Austausch von Gastprofessuren, die Beratungstätigkeit amerikanischer Wissenschaftler oder der DFG-Förderung für Großrechenanlagen mit Vielfachzugriff nach amerikanischem Vorbild. Experten des Massachusetts Institute of Technology forderten darüber hinaus eine verstärkte Ausbildung von Spezialisten für Elektronische Datenverarbeitung in der Bundesrepublik, da sonst die Gefahr drohte, den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren. Die Einrichtung eines bundesdeutschen Forschungsprogramms Informatik führte schließlich zur Institutionalisierung eines eigenständigen Studiengangs sowie zur Förderung von diesbezüglichen Forschungsgruppen. Neben der Installation von Großrechnern amerikanischer Herkunft an den relevanten Forschungseinrichtungen wies Pieper auf den ebenso erfolgten Ankauf deutscher Rechner von Siemens und AEG-Telefunken als übergeordnete Strategie der „Gegenamerikanisierung“ hin. In der DDR hingegen vollzog sich trotz der staatlich verordneten Anlehnung an sowjetische Vorbilder in der Ausbildung und Fortbildung von Informatikern eine inoffizielle bzw. technische Amerikanisierung in der Hochschulinformatik. Pieper begründete dies mit der grundlegenden Orientierung der Hochschulinformatiker an US-Großrechnern im Zuge des Imports ganzer Anlagen sowie des daran anschließenden Informationstransfers. Auch die Entwicklung eines Einheitlichen Systems der Elektronischen Rechentechnik (ESER) im Rahmen des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) zur Reduzierung der Importquote konnte der umfassenden Ausrichtung von Informatikern an westlichen Großrechenanlagen nicht entgegenwirken. Abschließend lässt sich sagen, dass es weder der Bundesrepublik noch der DDR gelungen ist, trotz Informations- und Technologietransfer die oft beschworene „technologische Lücke“ zu den USA zu überbrücken. In der anschließenden Diskussion wurden die Paradoxien der Importstrategie amerikanischer Rechenanlagen für die Hochschulinformatik der DDR erwähnt. Zum Einen sei der Großteil der Importrechner nie für Forschungszwecke verwendet worden, da sie für die Verwendung in Fachministerien der DDR vorgesehen waren, zum Anderen viele der Rechner aufgrund fehlender Software bzw. Kompatibilität mit osteuropäischen Anlagen nicht benutzt worden. Darüber hinaus wurde eine präzisere Bestimmung der Wege und Funktionsmechanismen von Wertetransfer als weitergehendes Forschungsvorhaben bestimmt.

Unter dem anschaulichen Titel „Steaks aus Erdöl? Pfadabhängigkeiten der biotechnologischen Forschung der DDR im internationalen Vergleich“ wurde die Produktion von Einzellereiweißen zur Herstellung von Tierfutter und Versorgung von Menschen mit Protein auf Basis von Hefe, Sulfitablauge oder Erdöl betrachtet. Charakteristisch für die deutsche Innovationskultur seien, so UWE FRAUNHOLZ (Technische Universität Dresden) eine starke Autarkieorientierung und Ersatzstoffkultur, welche sich während und in Folge des Ersten Weltkrieges herausgebildet hatten. Im diachronen Vergleich zwischen den Innovationssystemen des Nationalsozialismus und der DDR konnte Fraunholz herausarbeiten, dass es sich bei den biotechnischen Forschungen und Ernährungsgroßversuchen im Nationalsozialismus um eine intendierte Autarkiepolitik im Zeichen der Nahrungsfreiheit handelte. Erste Forschungsarbeiten zur Herstellung von Einzellereiweißen für die menschliche Ernährung auf Basis von Hefetrockenextrakten im Jahr 1911 wurden während des Nationalsozialismus im Rahmen einer engen Verflechtung von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen fortgeführt. Die auf Basis von Sulfitlabauge hergestellte „Biosyn Vegetabilwurst“ wurde 1943 und 1944 in Versuchen zur „rationellen Hungerversorgung“ im Konzentrationslager Mauthausen getestet, was zum Tod von Häftlingen führte. Dagegen steht der Befund einer erzwungenen Autarkieorientierung in der DDR. Deren biotechnische Forschung knüpfte zunächst an NS-Versuche an, verharrte jedoch in der Folgezeit vor allem aufgrund der politisch geforderten Einsparung von Devisen auf dem Pfad der Ersatzstoffwirtschaft. Seit Mitte der 1970er-Jahre wurden dementsprechend verstärkt biotechnische Forschungsarbeiten für landwirtschaftliche Zwecke gefördert, deren Hauptziel die Ablösung von Futtermittelimporten war. Ergänzt durch eine synchrone Vergleichsebene zur Bundesrepublik und Westeuropa, wurde deutlich, dass die DDR dabei zunächst durchaus internationalen Entwicklungen folgte. Euphorisch wurde von der internationalen Forschung zunächst die Lösung des Welthungerproblems durch petrochemisch produziertes Eiweiß verkündet. Doch verließ die westliche Welt diesen Entwicklungspfad Anfang der 1980er-Jahre aufgrund der hohen Produktionskosten, die auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig waren und der massiven Ängste vieler Konsumenten vor der Krebsgefahr durch Eiweiße auf Erdölbasis. Die DDR konnte nur eingeschränkt auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren und vermochte der Dynamik steigender Öl- und sinkender Futtermittelpreise nicht zu folgen. Ein Pfadwechsel wäre trotz der unrentabel gewordenen Eigenproduktion von Futtermitteln zu teuer gewesen, wurde doch gerade in den frühen 1980er-Jahren die größte derartige Fabrik Europas in Schwedt fertig gestellt.

Daran anschließend gab THOMAS WIELAND (Technische Universität München) einen Einblick in die langsame Entfaltung der neuen Biotechnologie in der Bundesrepublik Deutschland. Trotz enormer politischer Förderung seit Ende der 1960er-Jahre muss die molekularbiologische Forschung in der Bundesrepublik als Spätstarter bezeichnet werden, die erst in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre Anschluss an internationale Entwicklungen gefunden hat. Für höchste politische Aufregung in diesem Kontext sorgte 1981 die Ankündigung der Firma Hoechst, einen Millionenbetrag in das Massachusetts General Hospital zu investieren, um mit dortigen Forschern gemeinsam ein molekularbiologisches Forschungslabor zu betreiben. Im Subtext dieser Ankündigung steckte der Vorwurf, die bundesdeutsche Forschung sei trotz umfangreicher Bundesmittel nicht konkurrenzfähig. Neben strukturellen Komponenten wie rigiden rechtlichen Rahmenbedingungen oder einem fehlendem Markt für Risikokapital in der Bundesrepublik analysierte Wieland in seinem Beitrag die Bedeutung kultureller Faktoren für das verzögerte Innovationsgeschehen in der bundesdeutschen Biotechnologie. Als spezifisch deutsches Hindernis für einen Pfadwechsel in Richtung Gentechnik gestaltete sich in der Wissenschaftsdisziplin Biologie die Deutung „reiner“ Grundlagenwissenschaft als moralisch überlegen in Folge des Fehlverhaltens vieler Biologen im Nationalsozialismus. Dies spiegelte sich in massiven öffentlichen Bedenken in der Bundesrepublik gegenüber einer neuen Eugenik wider. Auch von Seiten der Industrie wurde der Wissenschaftsdisziplin Biologie immer wieder ihr mangelndes Interesse an einer Öffnung der Forschung für Anwendungskontexte vorgeworfen. In diesem Zusammenhang geriet die Pfadabhängigkeit der pharmazeutisch-chemischen Industrie in der Bundesrepublik in den Blick, deren Kennzeichen eine Konzentration auf die chemische Synthese von Ersatzstoffen unter Vernachlässigung molekularbiologischer Methoden war. In den Unternehmen selbst fanden sich aufgrund der erwähnten Pfadabhängigkeit kaum Einsatzfelder für Biologen, da vor allem Chemiker in der Industrieforschung zum Einsatz kamen. An der Schnittstelle von Unternehmen und Hochschulen ergaben sich somit gravierende Probleme, den eingeschlagenen Pfad bei einer ungenügenden „science base“ zu überwinden. Diese Schnittstelle wurde in der Diskussion noch einmal aufgegriffen, wobei insbesondere die Rolle der Unternehmen als Impulsgeber für einen Pfadwechsel hin zur Gentechnik nachgefragt wurde. Inwiefern hier noch eine weitere Dimension des Kulturbegriffs in Bezug auf Unternehmenskultur und Innovationshandeln angesprochen wurde, bleibt zu klären.

In seinem abschließenden Kommentar resümierte MANUEL SCHRAMM (Technische Universität Chemnitz) Erwartungen an und Erfahrungen mit dem Konzept der Innovationskultur. Eine kritische Wertung des Konzepts der Innovationskultur als belastbarer theoretischer Ansatz zur Deutung von Innovationsprozessen müsse sich insbesondere mit den Dimensionen des verwendeten Kulturbegriffs auseinandersetzen. Als gemeinsamer Ausgangspunkt für die Betrachtung von Innovationskulturen erwiesen sich Vorstellungen der Persistenz wertbezogener Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, mit denen Wissenschaftler und Techniker auf wirtschaftliche, politische und soziokulturelle Problemlagen reagierten. Die Herkunft des hier verwendeten Kulturbegriffes aus der evolutorischen Ökonomik resultierte demnach in einer Privilegierung von Pfadabhängigkeiten und einem ganzheitlichen Zugriff auf nationaler Ebene. In Bezug auf die einleitenden Bemerkungen von Hänseroth sieht Schramm den weiteren Kulturbegriff der neuen Kulturgeschichte in Anlehnung an Clifford Geertz in einem ungelösten Spannungsverhältnis zur Erklärungskraft des Konzeptes der Innovationskultur. Die Integration von kulturellen Praktiken, des Habitus-Konzeptes, von Mythen, Symbolen und Ritualen in das Konzept bleibe als Herausforderung bestehen. Insgesamt müsse das Verhältnis zwischen strukturellen und kulturellen Faktoren als zentraler Aspekt für die Relevanz des Konzeptes immer wieder neu verhandelt werden: Sind kulturelle Faktoren ausschlaggebend? Unter diesem Aspekt wurden die gehörten Beiträge noch einmal eingehend betrachtet, wobei die zuvor in Stellung gebrachten Argumente wie der Wertetransfer in der Hochschulinformatik, die Konstruktionsorientierung im Maschinenbau oder die Autarkieausrichtung und mangelnde Bereitschaft zur Anwendungsorientierung in der Biotechnologie in ihrer Zuordnung zu kulturellen Faktoren des Innovationsgeschehens problematisiert wurden. Auch die Vereinbarkeit der Leitbegriffe Amerikanisierung und Sowjetisierung mit dem Konzept der Innovationskultur wurde angesprochen. Betonen diese Leitbegriffe doch eher Wandlungsprozesse im Gegensatz zur longue durée der Innovationskultur. Neben den Dimensionen des Kulturbegriffs stand die Methodik des Vergleichs im Mittelpunkt der Kritik. Dieser verblieb für Schramm zu stark im deutsch-deutschen Rahmen und vernachlässigte die Potenziale transnationaler Bezüge, die sich im Hinblick auf Schlagwörter wie Globalisierung oder Westernisierung ergeben. Das implizite Mitdenken von Vergleichspartnern wie den USA müsse thematisiert werden. Ebenso von Interesse wäre, ob sich eher Gemeinsamkeiten oder Unterschiede als Kennzeichen europäischer Innovationskulturen herausarbeiten lassen. Die Frage nach einem Vergleich der bundesdeutschen Entwicklung in der Biotechnologie mit dem britischen Entwicklungsmuster wurde hier stellvertretend aufgeworfen.

Auch wenn Schramms implizit gestellte Forderung nach einem Paradigmenwechsel von der Geschichte der Innovationskultur hin zu einer Kulturgeschichte der Innovation durchaus zu bekräftigen ist, kann die bisherige Beschäftigung mit dem Konzept der Innovationskultur doch als ertragreich angesehen werden. Insbesondere für die Erklärung langfristiger Persistenzen des Innovationsgeschehens besitzt der Ansatz heuristischen Wert. Denn Pfadabhängigkeiten wurden in den Sektionsbeiträgen nicht einfach ökonomistisch auf die Kosten von Pfadwechseln reduziert, sondern mit langfristigen kulturellen Prägungen erklärt. Dass die empirischen Befunde dabei nicht immer ein eindeutiges Bild der Kontinuitäten und des Wandels im Vergleich deutsch-deutscher Technikentwicklung ergeben, muss kein Schaden sein. Vielmehr sollten die einzelnen Forschungsergebnisse dazu genutzt werden, das Konzept fortzuentwickeln und wenn nötig zu modifizieren. Eine gemeinsame Publikation der Sektionsbeiträge, die diesen Zweck verfolgt, ist in Vorbereitung.

Sektionsübersicht:

Mirko Buschmann (Dresden): Gemeinsame Pfade – ungleiche Systeme. Industrie-Hochschulkooperationen im Maschinenbau des „Dritten Reiches“, der Bundesrepublik und der DDR

Christine Pieper (Freiberg): Informatik im „dialektischen Viereck“ – ein Vergleich zwischen deutsch-deutschen, amerikanischen und sowjetischen Interessen

Uwe Fraunholz (Dresden): Steaks aus Erdöl? Pfadabhängigkeiten der biotechnologischen Forschung der DDR im internationalen Vergleich

Thomas Wieland (München): Technologiepfade, Innovationskultur und Spitzentechnik – Die langsame Entfaltung der neuen Biotechnologie in der Bundesrepublik Deutschland

Manuel Schramm (Chemnitz): Kommentar

Anmerkungen:

[1] Vgl.: Hariolf Grupp / Icíar Dominguez-Lacasa / Monika Friedrich-Nishio, Das deutsche Innovationssystem seit der Reichsgründung. Indikatoren einer nationalen Wissenschafts- und Technikgeschichte in unterschiedlichen Regierungs- und Gebietsstrukturen, Heidelberg 2002.

[2] Vgl.: Charles Edquist (Hrsg.), Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organizations, London et al. 1997; Bengt-Åke Lundvall (Hrsg.), National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London et al. 1992; Richard R. Nelson (Hrsg.), National Innovation Systems. A Comparative Analysis, New York et al. 1993.

[3] Vgl. Ulrich Wengenroth, Vom Innovationssystem zur Innovationskultur. Perspektivwechsel in der Innovationsforschung, in: Johannes Abele / Gerhard Barkleit / Thomas Hänseroth (Hrsg.), Innovationskulturen und Fortschrittserwartungen im geteilten Deutschland, Köln et al. 2001, S. 23-32.