Wo steht die Technikgeschichte? Chancen und Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Gesellschaft für Technikgeschichte e. V.

23. bis 25. Mai 2008, Salzburg

Bericht von: Catarina Caetano da Rosa und Sylvia Kunitz

E-Mails: ,

Es kann kein Zufall sein, dass sich die Technikgeschichte die Frage nach ihrer Selbstverortung gerade dann stellt, wenn sie auf ein halbes Jahrhundert der „Emanzipation“ von ihren „ingenieurgeprägten Anfängen“ (Reinhold Bauer) zurückblickt.[1] Unter diesem Vorzeichen lud die Gesellschaft für Technikgeschichte (GTG) vom 23. bis 25. Mai 2008 zu der diesjährigen wissenschaftlichen Jahrestagung nach Salzburg ein[2], die von der Universität Salzburg, dem Bundesland Salzburg und dem österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstützt wurde. Zur Debatte stand ein umfangreicher Fragenkatalog über die zukünftigen Risiken und Chancen des Fachs: Wie werden „Technik“ und „Wissen“ behandelt? Wer entscheidet darüber, welche Forschungsansätze verfolgt werden? In welchen Bereichen sind neue Erkenntnisse zu erwarten? Und nicht zuletzt: Über welches Selbstverständnis definieren sich heutige Technikhistorikerinnen und Technikhistoriker?

Den Auftakt des ersten Themenblocks, der sich der Bestandsaufnahme und den Perspektiven des Fachs widmete, bildete HELMUT TRISCHLER (München). Er trat dafür ein, die Technikgeschichte zu entprovinzialisieren. Das Fach solle danach streben, seine nationale Fixierung zu überwinden und den Anschluss an internationale Forschungsverbünde suchen. Trischler leitete seine Kritik an der mangelhaften europäischen, globalen und transnationalen Ausrichtung der deutschen Technikgeschichte wie folgt her: Technik habe Raum und Zeit verdichtet. Dem stünden die Narrative wirtschaftlicher und politischer Integrationsprozesse gegenüber. Es gelte nun, gesellschaftlich und technisch geprägte „Transaktionswelten“ zu erfassen. Trischler plädierte dafür, die Technikgeschichte möge den Selbstbezug durch den Bezug auf die Welt ersetzen.

„Gender“ habe Hochkonjunktur, stellte KARIN ZACHMANN (München) fest. Diese Diagnose untermauerte sie mit den Stichworten der „Normalisierung“, „Marginalisierung“ und „Trivialisierung“. Einerseits erfreue sich gendersensitive Forschung einer gewachsenen Akzeptanz. Das liege daran, dass diese Untersuchungskategorie neue Themen und Methoden für die Technikgeschichte erschließe, was Zachmann am Fallbeispiel der Epilation mittels Röntgentechnik illustrierte. Andererseits aber leide die Gender-Forschung bis heute an Unterrepräsentanz. Die geringe Zahl der im Rahmen der GTG tatsächlich gehaltenen Gender-Vorträge belege dies. Zachmann begrüßte die Gender-Forschung als große Chance für das Fach; der Ansatz sei jedoch nicht davor gefeit, sein Innovationspotential zu verlieren.

WOLFGANG KÖNIG (Berlin) rekapitulierte das Konzept von SCOT (Social Construction of Technology).[3] Ein Grundproblem liege darin, dass dieser soziologische Ansatz zu undifferenziert von „science“ auf „technology“ übertragen worden sei. Die Rezeption von SCOT sei gekennzeichnet von einer eher rituellen Bezugnahme auf das Konzept, wobei sich die sozialkonstruktivistische Argumentation seit 1984 schrittweise selbst revidiert habe. Nach Prüfung einschlägiger Kritikpunkte gelangte König zu dem Schluss: SCOT sei für die Technikgeschichte weniger fruchtbar als für die Wissenschaftsgeschichte. Er stellte die provokative Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, den unzureichenden Bau von SCOT ganz abzubrechen und postulierte schließlich, die Herausforderung für die Technikgeschichte liege darin, handlungstheoretische und strukturelle Ansätze miteinander zu verbinden.

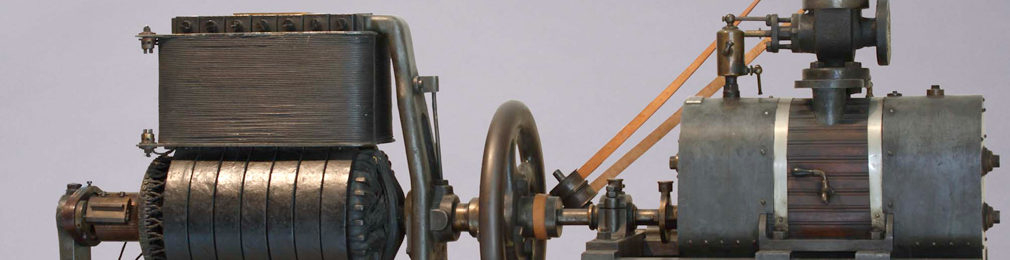

Ausgehend von der Wissenschaftsgeschichte betrachtete FRIEDRICH STEINLE (Wuppertal) die Technikgeschichte philosophisch. Spannend sei es zu erforschen, was die wissenschaftliche Dynamik antreibe, worin die Motivation von Forschenden liege und worauf sich deren Wissensinteresse richte. An Hand dreier Experimente (aus dem Bereich der Elektrizitätsforschung, der Wasserräder und des Schießpulvers) stellte Steinle Parallelen zwischen Wissenschafts- und Technikgeschichte fest. Darüber hinaus zeigte er, dass die Frage nach der Wissensgenerierung neue Zugänge zur Technikgeschichte herstelle. Der Referent räumte zwar ein, dass Untersuchungen zu Begriffsbildungsprozessen in beiden Fächern erst am Anfang stünden; dies eröffne aber vielversprechende Perspektiven.

FRANK UEKÖTTER (München) apostrophierte „Wissensgeschichte“ als einen „Modebegriff mit Glanz“. Eingangs distanzierte er sich von der Behauptung, mit der Wissensgeschichte drohe eine „neue Orthodoxie“. Danach betonte Uekötter, Wissen zeichne sich durch eine Eigenlogik aus und lasse sich nicht einfach als „Sickerprodukt“ wissenschaftlicher Arbeit betrachten. Die Vielschichtigkeiten und Inkonsistenzen des Themas illustrierte er, indem er Studien von Jakob Vogel und Milos Vec besprach. Uekötter erklärte, in Wissensgesellschaften werde der Wissenskanon ideologisch überfrachtet. Er schied scharf zwischen Wissens- und Wissenschaftsgeschichte. Abschließend trat er dafür ein, die Wissensgeschichte nicht zu meiden, sondern als weiterführendes Projekt einer Gesellschaftsgeschichte der Technik anzunehmen.

Den Stellenwert der Technikgeschichte in den USA bestimmte DAVID HOUNSHELL (Pittsburgh) im Spiegel der international renommierten Zeitschrift Isis. Zu diesem Zweck kodierte er alle in Isis erschienenen Artikel. Es stellte sich heraus, dass der Gründer der Zeitschrift, George Sarton, eine große Anzahl von technikhistorischen Artikeln druckte. Zur Zeit seiner Herausgeberschaft (1913-1952) erschienen 44 Artikel über Technikgeschichte in Isis. Bei der inhaltlichen Auswertung der Texte orientierte sich Hounshell an namhaften Autoren und zeichnete die wichtigsten Debatten nach, die von der Wissenschaftsgeschichte auf die Technikgeschichte ausstrahlten: Zu Kontroversen führten Stichworte wie “Internalismus” respektive “Externalismus”, “Materialismus” sowie Fragen aus der Zeit des Kalten Krieges.

ULRICH WENGENROTH (München) erörterte die Frage, welche Rolle die Wissenschaft für die Technikgeschichte spiele. Er ging von verschiedenen Wissensformen aus, die sich im Ingenieurswesen etwa durch heterogene Daten und in der Geschichte durch auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfende Schriftquellen auszeichnen. Wengenroth bezeichnete es als ein Problem, natur- bzw. geisteswissenschaftlichem Wissen unterschiedliche Prioritäten zuzuschreiben und es zu hierarchisieren. Nicht weniger ungenau sei jedoch die Rede von einer „Technowissenschaft“. Wissenschaft sei stets auf eine elaborierte Sprache angewiesen. Scheinbare Widersprüche unterschiedlicher Logiken, die von analytischen Kategorien ausgehen, sollten zu deren Neugestaltung führen. Der Referent legte dar, dogmatische Wissenshierarchien seien neu zu ordnen, woraus Erkenntnisgewinne resultierten.

In seinem Beitrag bezog sich DAVID GUGERLI (Zürich) auf die Forman-These.[4] Für Technikhistorikerinnen und Technikhistoriker müsse die Vorhaltung seltsam geklungen haben, sie hätten sich seit circa 1980 nur noch mit Technik, nicht aber mit Wissenschaft befasst. Gugerli erklärte diese Kontroverse für interessengeleitet: Ingenieurinnen und Ingenieure auf der einen Seite sähen sich in ihrer Auffassung von der Überlegenheit der Naturwissenschaften bestätigt; Technikhistorikerinnen und Technikhistoriker auf der anderen Seite hätten durch diese Debatte versucht, ihre kleine Forschergemeinschaft gegenüber den Historikerinnen und Historikern zu behaupten. Demgegenüber legte Gugerli dar, dass Technik immer dort präsent sei, wo es Wissenschaft gebe. Er trat für die Wissensgeschichte als Ansatz ein, dem es gelinge, künstliche Gräben zu überbrücken.

Der zweite Themenblock deckte ein breites Spektrum an technikgeschichtlichen Fragestellungen und Einsichten ab. Hierbei trat die interdisziplinäre Verquickung des Fachs zu Tage: Schnittstellen gab es zur Archäologie, Architektur, Gentechnologie, Umwelt-, Design- und Mediengeschichte sowie zur Industriearchäologie und zum Denkmalschutz.

HELMUT LACKNER (Wien) stellte die österreichische Technikgeschichte als ein von wirkmächtigen Traditionen geprägtes Fach vor. Es zeichne sich durch eine biographische Erfindergeschichte (Viktor Kaplan, Carl Auer von Welsbach und Nikola Tesla würden hervorgehoben) und eine mangelnde Kontinuität aus; als größtes Manko aber falle die fehlende institutionelle Anbindung ins Gewicht. Das Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung in Klagenfurt und Graz bilde heute die universitäre Forschung im Bereich der Technikgeschichte ab. Doch letztlich seien es einzelne Forscherpersönlichkeiten, die der Technikgeschichte in Österreich ihr Profil verleihen. Lackner beurteilte die Technikgeschichte als „weißen Fleck auf der Landkarte“ Österreichs.

Von der Industriedenkmalpflege in Österreich sprach GERHARD A. STADLER (Krems). Das Denkmalschutzgesetz aus dem Jahre 1923 legte den Grundstein dafür, dass August Löhr ein Referat für Wirtschaftsdenkmäler übernehmen konnte. In seiner Arbeit unterstützten ihn nicht nur Archäologen, Kunsthistoriker und Verfahrenstechniker, sondern auch Schriftsteller und Anthropologen – hauptsächlich ehrenamtliche Kräfte. Doch als Löhr ausschied, zerriss das Netzwerk um den Industriedenkmalschutz, worauf dieser in Agonie verfiel. Neue Impulse setzte erst die Rettung des Radwerks X in Vordernberg. Die Sprengung der Wollzeugfabrik in Linz im Jahre 1969 hingegen wertete die Öffentlichkeit als Versagen des Denkmalschutzes. Seit 1975 werden Forschungsprojekte mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt. Dies zeitigt auch den Effekt, dass sich die konservatorischen Methoden weiterentwickeln.

MICHAEL HERDICK (Mainz) führte die Archäologie als eine Disziplin ins Feld, die zwar eng mit der Technikgeschichte verzahnt, jedoch kaum in sie integriert sei. Die Defizite der interdisziplinären Zusammenarbeit erklärte er hauptsächlich mit den unterschiedlichen zeitlichen Schwerpunkten der beiden Fächer. Folglich lautete Herdicks Vorschlag: Wenn es der Archäologie gelänge, sich nicht nur um das Mittelalter, sondern auch um die Neuzeit zu kümmern, so wäre es einfacher, das Fach in die Forschungsdiskurse der Technikgeschichte einzubinden. Als mögliche Untersuchungsfelder nannte Herdick die Umweltgeschichte und die Technikgeschichte der europäischen Expansion. Letzteres erläuterte er am Beispiel des Edelmetallbergbaus in Lateinamerika (vor und nach 1492).

EDUARD FÜHR (Cottbus) stellte die Architektur als Zwillingswissenschaft zur Technikgeschichte vor, indem er sich auf Vitruv als gemeinsamen Ahnherrn berief. Aus architekturtheoretischer Perspektive listete er methodische Ansätze aus der Technikgeschichte auf, die der eigenen Disziplin zum Nutzen gereichten. Sodann richtete er konstruktive Fragen an die Technikgeschichte und ihre Repräsentatinnen und Repräsentanten: ob es vorstellbar sei, typische Forschungsgegenstände von Architektur und Städtebau in die Technikgeschichte aufzunehmen, ob sich Technikhistorikerinnen und -historiker zu Technikkritikerinnen und – kritikern entwickeln könnten und ob sich die Technikgeschichte unter Beibehaltung methodischer Errungenschaften aus den Geisteswissenschaften vermehrt dem Materialen und Werkhaften der Technik zuwenden könne?

MARTINA HESSLER (Offenbach) stellte die Designer-Gruppe „des-in“ aus den 1970er-Jahren vor, die mit ihren provokativen Entwürfen (z.B. dem Reifensofa) Kritik an der Wegwerfgesellschaft übte. Doch aus der Provokation wurde Innovation: Es etablierte sich ein alternatives Recycling-Design, das aus gebrauchten Materialien neue Dinge herstellte. „Billig“ galt jetzt als „schön“, weil es emotional ansprach. Aus historischer Sicht thematisierte Heßler eine umweltgerechte Produktkultur. Im Anschluss an Lorraine Daston fragte sie, was Gegenstände über das Verhältnis einer Kultur zur Technik aussagen. Heßlers Vorschlag lautete, Artefakte an der Schnittstelle zwischen Technik-, Umwelt- und Designgeschichte auf neue Weise in den Blick der Technikgeschichte zu bringen.

Im Rekurs auf die Filmtheorien von Jean-Louis Baudry und Knut Hickethier lotete ANDREAS FICKERS (Maastricht) das analytische Potential des Dispositiv-Begriffs für die Technik- und Kulturgeschichte aus. Der Begriff biete den Vorteil, drei Ebenen miteinander zu verbinden: Die materielle (der Apparat), die soziale (dessen Aneignung) und die symbolische (die Bedeutung der Technik). Diese Triade ermögliche es, einen Apparat – von der großtechnischen Infrastruktur bis hin zum Design – deutlich wahrzunehmen. Doch die Komplexität des Begriffs zwinge dazu, so Fickers, sich auf historische Momente zu konzentrieren, in denen die dispositive Struktur einer Technik zu Tage trete. Am Beispiel des europäischen Rundfunks benannte Fickers einige Forschungsfragen, die mittels des Dispositivs erhellt werden und Aufschluss über die europäische Identität geben könnten.

SAMIA SALEM (Berlin) untersuchte 45 Jahre deutsche Gentechnikdiskussion, indem sie eine diskursanalytische mit einer technikhistorischen Sichtweise verwob. Sie nahm die folgende Periodisierung vor: Auf eine Prä-Gentechnik-Phase (bis 1973) sei eine Phase des sich entwickelnden Risikobewusstseins (in den 1980er-Jahren) gefolgt; nach 1990 zeichnete sich eine Phase der sich verstärkenden Gentechnikkritik ab. Mit Fragen wie „Wann beginnt das menschliche Leben und ab wann ist es als solches zu schützen?“ machte Salem auf neuartige Problemstellungen des Ingenieurberufs aufmerksam. Daraus leitete sie Aufgaben für eine zukünftige Technikgeschichtsforschung ab, wobei sie insbesondere auf den von Nicole Karafyllis eingeführten Begriff des „Biofakts“ verwies.

REINHOLD REITH (Salzburg) fragte nach der Divergenz und Konvergenz von Technik- und Umweltgeschichte. Nach einem „take-off“ des Umweltbewusstseins in den 1970er-Jahren habe Tschernobyl einen Schub für die Umweltgeschichte gebracht. Reith erklärte, dass die Technikgeschichte weniger Berührungsängste zur Umweltgeschichte aufweise als die Mutterdisziplin Geschichtswissenschaft. Die Anwendung neuer methodischer Instrumentarien und die kulturhistorische Erweiterung der Umweltgeschichte transportierten zwar ideologischen Ballast, stellten jedoch eine Art von Reflexion über falsche Ökoalarme dar. Das Brückenfach der Umweltgeschichte könne zwischen den Geistes-, Sozial- und Technikwissenschaften vermitteln und erhelle neue technische und globale Zusammenhänge.

Auf die Wechselbeziehungen von technischer Anpassung des Menschen an seine Umwelt und deren technische Transformation durch menschliche Eingriffe ging MATTHIAS HEYMANN (München) ein. Am Beispiel von zwei Naturkatastrophen (der Sturmflut über der Insel Strand im nordfriesischen Wattenmeer im Jahre 1634 und dem Hurricane über Miami Beach im Jahre 1926) erläuterte er sein Konzept der „environmental coherence“. Es erfasst Aspekte des technischen Wissens, des Umweltbewusstseins und der Umweltdeutung. An Hand seiner Beispiele beleuchtete Heymann sowohl früher verfügbares technisches Wissen als auch unterschiedliche Reaktionen von Betroffenen (die Bevölkerung auf Strand ordnete die Katastrophe als „Tat Gottes“ ein, wohingegen die Amerikanerinnen und Amerikaner versuchten, das Desaster totzuschweigen).

HELMUT MAIER (Berlin) stellte das interdisziplinäre Forschungsprogramm der Max-Planck-Gesellschaft zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft während der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus vor. Die Gesellschaft habe sich in einem nationalen Innovationssystem mit einer von vielen Akteuren gelenkten staatlichen Steuerung entfaltet. Maier erklärte den Erfolg der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft während der NS-Zeit durch deren Einbindung in das polykratische Herrschaftssystem. Zeitgenössische tradierte Leitvorstellungen erwiesen sich hierbei als trügerisches Bild der Selbstwahrnehmung von damaligen Forschern. Die Frage nach der spezifischen Verantwortung und Schuld der technischen Intelligenz während des Nationalsozialimus sei aus heutiger Sicht neu zu stellen (und zu beantworten).

Der dritte Themenblock war Podiumsdiskussionen gewidmet. Das erste, von Karin Zachmann und Martina Heßler moderierte Gespräch behandelte das Verhältnis von Wissens-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Die Ausgangfrage lautete, ob die Prioritäten in der Technikgeschichtsschreibung richtig gesetzt oder verschwommen seien. Die Diskutierenden, die neben den Moderatorinnen auch Gugerli, Hounshell und Wengenroth umfassten, vertraten einhellig die Position, dass Wissenschafts- und Technikgeschichte einen Konnex bilden. Der Versuch, diese beiden Fächer zu entflechten, ende in einem unsinnigen Streit. Als genauso obsolet erweise sich die Frage, welchem Fach der Vorrang gebühre. Dies offenbare sich vor allem dann als Scheindebatte, wenn man den Begriff des Wissens als Kategorie der Geschichtsschreibung neu verwende. Ein Ziel kreativer Forschung bestehe darin, Hierarchien aufzulösen und dogmatisch gesetzte Grenzen zu überschreiten.

Die Abschlussdiskussion widmete sich der Technikgeschichte in der universitären Lehre. BEATE CERANSKI (Stuttgart) leitete das Gespräch zwischen Wolfgang König (Berlin), Helmut Maier (Bochum), NOYAN DINÇKAL (Darmstadt), STEFAN KREBS (Aachen) und CHRISTOPH HENSELER (Berlin). Hierbei erwies sich die institutionelle Verankerung des Fachs als heterogen (denn neben dem Rang als eigenständiger Studiengang gibt es das Fach auch als disziplinär unterschiedlich angebundenes Modul). Als einigenden Gesichtspunkt dieser interdisziplinären Buntheit nannte Wolfgang König das einheitliche Begriffsverständnis von Technik als Sachsystem. Die Highlights der Lehre bestehen z.B. darin, Studierenden die Zusammenhänge um Technik näher zu bringen. Das Fach könne dadurch als Propädeutikum dienen und einen Beitrag zur Universalbildung leisten. Eine Stimme aus dem Publikum kritisierte, die Podiumsteilnehmer hätten die konkreten Inhalte der Lehre kaum thematisiert.

Die diesjährige GTG-Tagung warf einen Rundumblick auf das Fach der Technikgeschichte und knüpfte damit an die im Jahre 1995 in Schlainingen veranstaltete wissenschaftliche Jahrestagung der GTG an, die damals den Titel trug: „Technikgeschichte – Ansätze und Selbstverständnisse“. Die diesjährigen Vorträge in Salzburg verschafften tiefe Einblicke in Impuls gebende Forschungsthemen, wobei sich die Wissensgeschichte als Schwerpunkt herauskristallisierte. Im Interesse einer Selbstverständigung wäre es wünschenswert gewesen, die vorgestellten Thesen ausführlicher zu diskutieren. Als mögliches Desiderat fiel auf, dass die cultural turns nicht zur Sprache kamen. Eine Ausnahme bildete hingegen die rege Diskussion über die umweltgeschichtlichen Vorträge. Hierbei fiel die Bemerkung, dass der naturwissenschaftliche 'turn' in der Umweltgeschichte bisher fehle. Mit Neugierde darf man erwarten, welche Wege die Technikgeschichte in Zukunft einschlagen wird.

Anmerkungen:

[1] Anlässlich ihres 50jährigen Bestehens tagt auch die Society for the History of Technology (SHOT) im Herbst unter dem Motto: „Looking back / looking beyond“, vgl. <http://www.shotlisbon2008.com/>;.

[2] Ausführliche abstracts zu den einzelnen Vorträgen finden sich unter: <http://www.gtg.tu-berlin.de/mambo/index.php?option=com_content&;task=view&id=476&Itemid=273>.

[3] Diesen Ansatz haben Wiebe E. Bijker und Trevor J. Pinch maßgeblich geprägt, vgl. Bijker, Wiebe E.; Hughes, Thomas P.; Pinch, Trevor J. (Hrsg.): The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology, Cambridge, Mass. 2007.

[4] Diese Diskussion löste der folgende Artikel aus: Forman, Paul: „The Primacy of Science in Modernity, of Technology in Postmodernity, and of Ideology in the History of Technology“, in: History of Technology, Vol. 23, No. 1/2, March/June 2007, S. 1-157.