Medizintechnik - mehr als Apparatemedizin, Düsseldorf 2007

Verein Deutscher Ingenieure e. V., Bereich Technikgeschichte

22.02.2007-23.02.2007, Düsseldorf

Bericht von: Stefan Krebs, Lehrstuhl für Geschichte der Technik, RWTH Aachen

E-Mail:

Unter dem Thema „Medizintechnik – mehr als Apparatemedizin“ fand am 22. und 23. Februar 2007 die Technikgeschichtliche Jahrestagung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) in Düsseldorf statt. Zu Beginn führte Walter Kaiser (Aachen), Vorsitzender des Bereichs Technikgeschichte im VDI, mit einem bildhaften Essay in das Tagungsthema ein: Darin schilderte er das 20. Jahrhundert als Blütezeit der klassischen Apparatemedizin. Der Bogen zog sich dabei von der Intensivmedizin über die verschiedenen bildgebenden Verfahren hin zur Pharmazie- und Gentechnik. Dabei setzte er hinter das Tagungsthema mehrere Fragezeichen; wobei er am Ende seines Vortrages ergänzte, dass sich durch den individuellen Blickwinkel – z.B. durch eigene Betroffenheit – diese schnell in Ausrufezeichen umkehren könnten.

Der erste Fachvortrag von Michael Martin (Düsseldorf) beschäftigte sich unter dem Titel „Basilisken der Medizintechnik. Zur schwierigen Durchsetzung technischer Verfahren in der medizinischen Diagnostik vor 1900“ mit dem Verhältnis von Arzt und neuen Diagnosetechniken im 19. Jahrhundert. Bei der Einführung neuartiger Diagnosemöglichkeiten standen sich der etablierte ganzheitliche Ansatz und eine veränderte, hier physiopathologische, Vorstellung von Krankheit gegenüber, wobei hinter den neuen technischen Diagnosegeräten das moderne naturwissenschaftliche Paradigma objektiver, technik-vermittelter Erkenntnis stand. Die technischen Methoden wie Thermometer und Blutdruckmesser stießen bei der arrivierten Ärzteschaft auf breite Ablehnung und wurden von ihr als Basilisken und Krokodile der wandernden Äskulape denunziert. Die Ärzte befürchteten durch den Einsatz von Diagnosetechniken den Verlust ihrer Autorität. Erst die Entstehung neuer Institutionen in Form von Kliniken und ein Generationenwechsel in der Ärzteschaft verhalfen den heute kaum mehr als solchen wahrgenommenen Medizintechniken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Durchbruch.

Der Vortrag „Mechanotherapie: Zwischen orthopädischer Apparatebehandlung und kommerziellem Fitnesstraining“ von Noyan Dinçkal (Darmstadt) untersuchte die mit Apparaten betriebene medizinische Gymnastik, die von dem Schweden Gustav Zander entwickelt und in Deutschland bekannt gemacht wurde. Nach Dinçkal entwickelte sich Deutschland zur Hochburg des so genannten „Zanderns“. Seit den 1880er-Jahren entstanden zahlreiche Zander-Institute, die dank eines frühen Franchise-Systems nach der Jahrhundertwende in nahezu jeder deutschen Großstadt zu finden waren. Therapeutische Vorteile der Mechanotherapie sah man im Gegensatz zur gewöhnlichen orthopädischen Gymnastik in der hohen Gleichförmigkeit und Regelmäßigkeit der Bewegungen. Daneben gab es aber auch eine fließende Grenze zwischen medizinischer Therapie und Freizeitvergnügen. So diente das „Zandern“, zumal in den teuren Zander-Instituten, einer wohlhabenden Oberschicht als soziales Distinktionsmittel. Moderner Lebensstil und moderne Technik wurden hier in eins gesetzt. Während die Technik in der Anfangszeit offen zur Schau gestellt wurde, änderte sich durch die Elektrifizierung der Apparate die Atmosphäre der Zander-Institute, da nun die Geräte räumlich neu arrangiert wurden und insgesamt das luxuriöse Ambiente stärker betont wurde. Das Ende des „Zanderns“ läutete der Erste Weltkrieg ein: Durch neue Anwendungsgebiete in der Versorgung von Kriegsversehrten verlor die Mechanotherapie ihren Nimbus des Elitären und beendete damit die Hochzeit der Zander-Institute, wobei die Maschinen in neuen Kontexten, wie den „Krafttempeln“ der Weimarer Zeit und Vorformen des modernen Bodybuildings, überlebten.

Sebastian Stork (Berlin) zeigte in seinem Beitrag „Entwicklung der Transplantationstechnik und Immun-Suppressiva“, dass der technische Fortschritt bei der Transplantationsmedizin weniger im Bereich der Operationstechnik lag, sondern dass hierbei ganz die pharmazeutische Technik im Vordergrund stand. Während nämlich die „eigentliche“ Transplantation von Organen schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts möglich war, verhinderten die Immunreaktionen der Patienten den längerfristigen Erfolg der Eingriffe. Damit hing der Fortgang der Transplantationsmedizin von der Beherrschung der Immunreaktionen ab. Während in den 1960er-Jahren zunächst mit Hilfe von Bestrahlung und der Verabreichung von Steroiden die Immunreaktionen unterdrückt werden konnten, ermöglichte erst die Entdeckung und Entwicklung spezifischer Immun-Suppressiva in den 1980er-Jahren eine deutliche Hebung der Überlebensdauer transplantierter Patienten und eine markante Verbesserung der Lebensqualität.

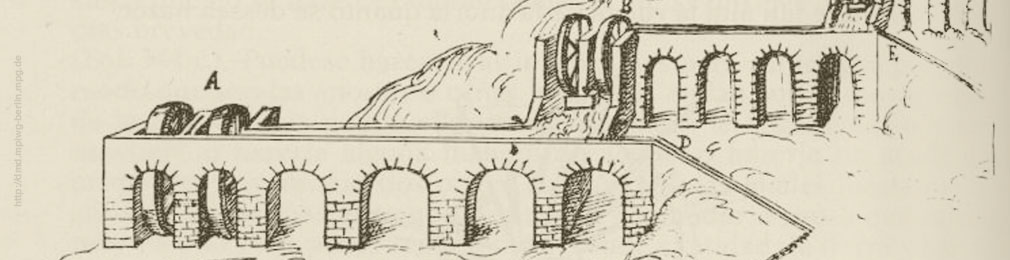

Helmut Braun (Regensburg) schilderte in seinem Vortrag „Genese eines neuen therapeutischen Paradigmas: Die ersten Nierensteinzertrümmerer“ die Entwicklung des ersten Nierensteinzertrümmerers durch den Flugzeugbauer Dornier. Die klassische Nierensteintherapie erfolgte invasiv und auch der frühe Einsatz von Ultraschall wurde endoskopisch „am Stein“ vorgenommen. Während der Effekt von Stoßwellen seit den 1940er-Jahren bekannt war, wurde 1966 beim Flugzeugbauer Dornier während einer Untersuchung der Starfighter-Abstürze die Idee entwickelt, Stoßwellen zur Zertrümmerung von Nierensteinen einzusetzen. Durch die Zusammenarbeit mit der LMU München und mit finanzieller Unterstützung des Bundesforschungsministeriums konnte Dornier 1982 das erste marktfähige Gerät zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie vorstellen und dank seines Entwicklungsvorsprungs den Markt für diese neue Medizintechnik während der ersten vier Jahre als Monopolist beherrschen.

Catarina Caetano da Rosa (Aachen) stellte in ihrem Beitrag „Robotik in der Medizin“ den Fall RoboDoc als Beispiel von Technologiegläubigkeit vor. Dieser Orthopädie-Roboter, entwickelt von der amerikanischen Firma ISS, erhielt in den Vereinigten Staaten keine Zulassung für den Operationsbetrieb. Jedoch gelang es, eine deutsche Klinik von der Einführung des Roboters zu überzeugen. RoboDoc bietet den vermeintlichen Vorteil, dass er mit großer Präzision und Regelmäßigkeit das Ausfräsen des Femurschaftes übernimmt und den Chirurgen von dieser anstrengenden Tätigkeit entlastet. Dazu wird die Hüfte des Patienten im Vorfeld vermessen und die Operation an einem Rechner Millimeter genau vorbereitet. Nicht zuletzt genährt durch entsprechende Medienberichte oszillierte RoboDoc in den Augen der Patienten zwischen Techniksensation und pseudoreligiösem Heilsversprechen. Dagegen wurde verdrängt, dass es sich im Grunde um ein experimentelles Verfahren handelte. Die Operationen sollten als Basis für eine klinische Studie dienen, mit deren Hilfe ISS die Zulassung für den amerikanischen Markt erlangen wollte. So weit kam es aber nicht, denn einige Patienten, die nach der Behandlung mit RoboDoc schwere Gesundheitsschäden beklagten, organisierten sich in einer Selbsthilfegruppe und wandten sich gegen den behandelnden Arzt.[1] Der Vorwurf lautete, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit bei einer Behandlung mit RoboDoc höher lag als bei herkömmlichen Hüft-OPs und die Klinik auf entsprechende Daten nicht reagiert hätte. Schließlich führte ein Artikel im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ zur Abschaltung aller RoboDocs in Deutschland. Zurzeit beschäftigt RoboDoc noch die deutschen Gerichte, womit das Akteursnetzwerk in der Medizinrobotik neben den Herstellern, Kliniken, Ärzten, Patienten und Medien jetzt auch Anwälte und Richter mit einschließt.

Am Ende des ersten Tages erfolgte die erstmalige Verleihung des Conrad-Matschoß-Preises des VDI. Ausgezeichnet wurden Frederike Müller und Lars Wendt von der Ciné Canard & wendtfilm in Berlin für ihren Dokumentarfilm „Der Architekt Antoni Gaudí, Mythos und Wirklichkeit“.

Der zweite Tagungstag begann mit einem düsteren Kapitel der Medizingeschichte: In ihrem Beitrag „Psychotherapie: Operationstechniken, medizinische Forschung und psychiatrische Praxis 1935-1970“ untersuchte Marietta Meier (Zürich) die Frühzeit der Hirnchirurgie. Durch die Arbeiten des portugiesischen Neurologen Egas Moniz trat in den 1930er Jahren der Körper bei der Behandlung von „Geisteskranken“ ins Zentrum. Durch chirurgische Eingriffe am Frontalhirn sollten bestimmte Symptome abgestellt bzw. gemildert werden. Die Einfachheit der Eingriffe führte teilweise zu ihrem ubiquitären Einsatz. Dabei fehlten die wesentlichen wissenschaftlichen Grundlagen und es gab keinerlei theoretische Durchdringung des Verfahrens. Im Gegenteil: Die experimentelle Erforschung des Frontalhirns sollte durch die Operationen erst erfolgen. Die Eingriffe sollten zeigen, welche Läsionen zu welchen Ausfallerscheinungen führten, ebenso sollten erst durch die Anwendung der Psychochirurgie deren Ergebnisse schrittweise verbessert werden. Im Grunde handelte es sich also um Menschenversuche, wobei zudem eine systematische Auswertung der Ergebnisse kaum erfolgte und z.B. bildgebende Verfahren zur besseren Kontrolle der Eingriffe nicht zum Einsatz kamen. Zudem standen die sehr unterschiedlichen Operationstechniken der behandelnden Ärzte einer nachgeordneten wissenschaftlichen Untersuchung im Wege.

Martina Blum (München) begann ihren Vortrag „Schwarz auf Weiß – Bildgebende Verfahren in der Medizin“ mit der Schilderung einer Vision aus dem Jahre 1925: Die Arztpraxis der Zukunft sollte nur mehr ein Kontrollzentrum sein, die Visualisierung des Patienten vollständig auf Kurven, Diagrammen und Röntgenaufnahmen beruhen. Kurz, der Patient sollte nur mehr in Form seiner technisch ermittelten Körperfunktionen vor den Arzt treten. Der historische Aufriss der Referentin zeigte jedoch, dass keine lineare Entwicklung der verschiedenen bildgebenden Verfahren stattgefunden hat, sondern dass jeweils spezifische Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Akteursgruppen stattfanden: Bei der frühen Röntgentechnik waren dies zunächst Physiker und Mediziner, die Entwicklung der Computer-Tomographie erfolgte wesentlich durch die Industrie, während die Magnet-Resonanz-Tomographie zunächst durch die Universitäten und in einer zweiten Phase durch die Industrie entwickelt wurde. Am Ende dieser Linie steht ein neues medizinisches Paradigma, das von der augenscheinlichen Evidenz medizinischer Bilder dominiert wird. In der medizinischen Praxis ist diese Evidenz jedoch weiterhin umstritten, z.B. zwischen Allgemeinmedizinern und Fachärzten. Zwar erwerben medizinische Experten durch ihre Ausbildung das Recht zur Interpretation der technischen Bilder, diese sind im Grunde jedoch Interpretationen von Messwerten und damit mehr Modell als Abbild. Letztlich sind diese Bilder sozio-technische Konstrukte. Wobei dies zugleich die Frage nach einem neuen Körperkonstrukt aufwirft: Verschwindet der reale Patient tatsächlich hinter den medizinischen Bildern?

Christine Pieper (Freiberg) stellte in ihrem Beitrag „Medizin à la Carte – Die elektronische Gesundheitskarte in Deutschland. Eine Ausstellung im Heinz-Nixdorf-MuseumsForum in Paderborn“ leider weitgehend die offizielle Sichtweise auf die elektronische Gesundheitskarte vor: Das heißt es wurden die von der Politik gemachten Rahmenvorgaben und eine industrielle Musterlösung beschrieben. Während der äußere Aufbau der Karte und die telematische Funktionsweise des elektronischen Rezepts ausführlich behandelt wurden, kamen kritische Fragen zum Datenschutz, Stichwort „gläserner Patient“, oder der gesundheitsökonomischen Kosten- und Nutzenrechnung nur am Rande zur Sprache.[2]

Der Vortrag, "Computerstation’, ‚elektronische Schwester’ und ‚biomedizinischer Ingenieur’ – Anfänge der Medizininformatik“ von Rudolf Seising (Wien), untersuchte frühe Projekte des Einsatzes von Computern in der medizinischen Diagnostik im deutschsprachigen Raum. Seit den 1950er-Jahren wurden Rechner in Kliniken eingesetzt, jedoch vornehmlich in der Buchhaltung. Im 20. Jahrhundert gab es eine Explosion der diagnostischen Daten, Seising sprach von der „Automation der Aufnahme von Körperdaten“. Diese Datenschwemme legte es nahe, Computer auch in der Dokumentation und schließlich in der Diagnostik einzusetzen. Erste Systeme wurden in den 1960er-Jahren am MIT entwickelt. Bei der Übernahme dieser Systeme in Deutschland herrschte hierzulande eine Aufbruchstimmung, die in Publikationen wie „Computer verändern die Medizin“ zum Ausdruck kam.[3] Ausführlich wurde das Fallbeispiel der beiden Wiener Ärzte Karl Fellinger und Georg Grabner vorgestellt. Sie entwickelten gemeinsam ein Lochkarten gestütztes Anamnese-System: Der Patient musste vor der Konsultation des Arztes einen umfangreichen Fragenkatalog in Form einer Lochkartensammlung beantworten. Auf dieser Basis wurde dann eine Computer gestützte Diagnose erstellt. Der Arzt musste also lediglich den passenden Therapievorschlag anhand der Computer-Diagnose aufstellen. Der Endpunkt dieser Entwicklung schien die allmähliche Verwandlung des Arztes in einen biomedizinischen Ingenieur zu sein.

Unter dem Titel „Mehr Menschlichkeit durch verbesserte Kommunikation. Eine Antwort auf Innovation und technischen Fortschritt im 20. Jahrhundert“ beschloss Florian Steger (Nürnberg-Erlangen) die Vortragsreihe. Er setzte nochmals ein Fragezeichen hinter den Begriff der Apparatemedizin und fragte, ob die Medizingeschichte des 20. Jahrhunderts eine Erfolgsgeschichte gewesen sei. Er erinnerte an neue ethische Fragen und Konflikte, die durch den Einsatz moderner Medizintechnik evoziert werden. Davon ausgehend stellte Steger die These in den Raum, dass die Technisierung der Medizin die kommunikative Kompetenz des Arztes verkümmern lässt. Als ethisches Korrektiv stellte er abschließend Initiativen der Universität Nürnberg-Erlangen im Bereich des Medizinstudiums vor, die helfen sollen, die kommunikativen Fähigkeiten angehender Mediziner zu schulen und vor allem zunächst das nötige Problembewusstsein bei den Ärzten zu wecken.

Insgesamt boten die Vorträge der diesjährigen technikhistorischen Jahrestagung des VDI ein sehr facettenreiches Bild der Medizintechnik in den vergangenen zwei Jahrhunderten. Als gemeinsames Fazit könnte festgehalten werden, dass die Invention, Innovation und Diffusion moderner Medizintechnik als Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Akteursgruppen verstanden werden müssen. Die Hauptakteure sind dabei in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Industrie ebenso zu finden, wie in der Medizin oder den Medien. Interessanter Weise wurde auf der Tagung die Rolle der Ärzte und Patienten bei der Technikgenese verhältnismäßig wenig berücksichtigt. Dies wurde auch in der Abschlussdiskussion als Desiderat gesehen. Insofern steht am Ende ein Plädoyer für mehr Mikrostudien, die eingehender die soziale Konstruktion der Medizintechnik durch diese Akteursgruppe untersuchen.

[1] Das Patientenforum hat auch eine eigene Webseite: www.forum65.de.

[2] Vgl. zur kritischen Sicht auf die elektronische Gesundheitskarte u.a. Grätzel von Grätz, Philipp, Vernetzte Medizin, Patienten-Empowerment und Netzinfrastrukturen in der Medizin des 21. Jahrhunderts, Hannover 2004.

[3] Gall, Manfred, Computer verändern die Medizin, Stuttgart 1969.