Die Welt der europäischen Straßen - von der Antike bis zur frühen Neuzeit

Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen

Datum, Ort: 07.12.2006-09.12.2006, Göttingen

Bericht von: Thomas Szabó, Max-Planck-Institut für Geschichte

E-Mail:

Eine internationale Forschergruppe befasste sich mit der Thematik. Thomas Szabó (Göttingen) wies in seiner „Einführung“ darauf hin, dass sich zwar in den letzten drei Jahrzehnten verschiedene Tagungen und Kongresse mit dem Thema Straße befassten, dass deren materielle Geschichte im Mittelalter aber, auf Grund der ungünstigen Quellenlage wenig erforscht ist. Ziel des Kolloquiums sei daher, die fragmentarische Überlieferung durch einen weiten chronologischen Ausgriff und das Zusammenwirken verschiedener historischer Disziplinen auszugleichen.

Heinz E. Herzig (Bern) leitete seinen Vortrag über „Die antiken Grundlagen des europäischen Straßensystems“ mit dem Hinweis ein, dass seit Andrea Palladios ‚Quattro libri dell’architettura’ (1570) und Nicolas Bergiers ‚Histoire des grands chemins de l’empire romain’ (1622) eine bis heute nicht abreißende Bewunderung für die gepflasterten Straßen der Römer festzustellen ist. Es sei jedoch zu bedenken, dass nicht nur die Pflasterung der Wege, sondern die Gesamtheit des römischen Straßennetzes, die ein Kommunikations-, Rechts- und Verwaltungssystem bildete, die Leistung Roms gewesen sei. Der Straßenbau war schon für die Republik des 2. Jahrhunderts vor Christus eine Selbstverständlichkeit. Dabei lässt sich nicht entscheiden, was Rom zum Straßenbau bewogen habe – ob wirtschaftliche oder militärische Überlegungen oder das Bedürfnis, mit den neu angelegten Siedlungen verbunden zu sein, oder auch das Repräsentationsbedürfnis römischer Magistrate, die sich mit dem Straßenbau ein Denkmal setzten, ausschlaggebend waren. Aus all diesen Motiven sei aber zu schließen, dass der Straßenbau bereits für das republikanische Rom als fester Bestandteil der Politik betrachtet werden muss. Mit Augustus begann dann ein neues Kapitel. Der cursus publicus wurde eingerichtet und die Verwaltung des Straßenwesens dem Princeps unterstellt. Wie weit die Provinzialstatthalter hinfort am Straßenbau beteiligt waren, lasse sich nicht feststellen. Ihre Namen erscheinen auf den Meilensteinen – wohl weil sie in kaiserlichem Auftrag handelten. Seit dem 2. Jahrhundert nach Christus wurden die Gemeinden am Straßenbau beteiligt. Dies ist zu erschließen aus der Nennung von Stadtnamen als caput viae der Meilenzählung, was zugleich auf die Beteiligung dieser Städte am Straßenunterhalt hinweist. In der Kaiserzeit fand sicher eine Verdichtung des Straßennetzes statt, die sich im einzelnen aber nur schwer nachvollziehen lässt. Überliefert sind die Straßenverläufe durch spätantike Itinerare. (Dazu: Vegetius, Epit. rei militaris III, 6.) Es ist unklar, ob sie in staatlichem Auftrag bzw. als private Aufzeichnung entstanden. Das Itinerarium Burdigalense und das Itinerarium Antonini stellen die Straßen in Listenform dar, wobei das erstere auf eine private Aufzeichnung zurückgeht, während letzteres möglicherweise von der kaiserlichen Kanzlei in Auftrag gegeben wurde; es könnte sich aber auch um eine Kompilation verschiedener Itinerare handeln. Die Tabula Peutingeriana hingegen, ein itinerarium pictum von sieben Meter Länge und 35 Zentimeter Höhe, dessen Entstehungszeit und -zweck umstritten ist (Warum wird in einer spätantiken Karte das im Jahre 78 nach Christus untergegangene Pompei als Station verzeichnet?), gibt die Straßen, unter Angabe der Etappen und Entfernungen, als rote Linien wieder, die zum Teil wohl dem cursus publicus entsprechen. Nach modernem Verständnis verzeichnen alle drei Texte nur Fernstraßen. Sie nennen jedoch Knotenpunkte und damit Richtungsänderungen des Verkehrs, die durchaus regionalen Zwecken dienen konnten. Überhaupt ist mit Nebenstraßen zu rechnen, die für das tägliche Leben von gleich großer Bedeutung waren wie die Hauptstraßen. Eine große Zahl dieser Wege fand aber keine Berücksichtigung in den Itineraren. Zur Hinterlassenschaft des Römischen Reiches gehört nicht nur sein in der Folgezeit stark verändertes und heute nur noch bruchstückhaft erkennbares Straßennetz, sondern vor allem auch das aus dem Eigentums- und Nachbarrecht entstandene Wegerecht, das den Schutz von Grundstücken, Durchgangsrechte, aber auch die Unterhaltspflicht sowie die Kategorisierung der Straßen (z. B. via publica, privata) regelte und das unsere Rechtsvorstellungen bis heute prägt.

Céline Perol (Clermont-Ferrand), „Routes et communications dans la France médiévale“, gab einen weitgefächerten Forschungsüberblick und zeigte, dass der Aufsatz von Jean Hubert „Les routes du Moyen Âge“ (1959) den Anstoß zu einer Reihe von Studien über die mittelalterlichen Straßen Frankreichs gab. Trotz der vielfältigen Quellengrundlage dieser Arbeiten, die sich auf Itinerare, erzählende Quellen, Notariatsakte, Rechnungsbücher, fiskalische Quellen , sowie Ergebnisse der Siedlungsgeschichte und Archäologie stützen, wird, besonders in lokalen Studien, der fragmentarische Charakter der Nachrichten deutlich. Zwar besteht Einigkeit darüber, dass die ältesten Wege Höhenwege waren, dass die Römer das vorrömische Straßennetz übernahmen und weiter ausbauten und dass das Mittelalter diese Straßen erbte. Doch wie soll angesichts der bruchstückhaften Überlieferung die weitere Geschichte der Straßen im Raum erforscht werden und, so fragte Perol weiter, wie soll man sich die Straßen des Mittelalters überhaupt vorstellen? Die Einteilung der Wege in fünf Größenkategorien, in ‚grand chemins’, ‚chemins’, ‚voies’, ‚charières’ und ‚sentes‘, wie sie Philipp de Beaumannoir (1284) vornimmt, entspreche wohl keinem realen Befund, sondern sei als vom römischen Recht beeinflusstes, gelehrtes Produkt zu betrachten. Das Wort ‚route’, das sich von lat. ‚ruptus’ ableite, verweise auf Wege, die ursprünglich durch Buschwerk und Wald ‚gebrochen’ wurden, ohne mehr über deren Natur preiszugeben. Die Tatsache hingegen, dass die mittelalterlichen Straßen auf mehreren Wegen zum Ziel führten und dass sie Hindernissen nach rechts und links auswichen, macht sie zu einer nahezu immateriellen Gegebenheit, die nur an bestimmten Punkten greifbar werde, beispielsweise, wenn die Straße an Herbergen und Hospitälern vorbeizogen, Zollstellen, Brücken und Siedlungen passierten und Herrschaftsmittelpunkte erreichten. Man müsse also zwischen Straßen in verschiedenen Räumen unterscheiden und könne sie eigentlich nur dort fassen, wo äußere Gegebenheiten ihren Verlauf in enge Bahnen kanalisierten.

Gian Maria Varanini (Verona), „Il sistema stradale del Veneto e dell’Italia nord-orientale“, spannte den Bogen seiner Beobachtungen von der Antike bis zum 15. Jahrhundert. Das von den Römern angelegte dichte Verkehrsnetz der Landschaft, das die municipia miteinander in Verbindung setzte, bestand aus drei Hauptverbindungen, die über die Alpen führten, und weiter aus einer Küstenstraße, die Ravenna über Altinum mit Aquileia verband. Diese letzte Straße verlor, bedingt durch hydrographische Veränderungen der Küste und dem Einfall der Langobarden, ihre Bedeutung. Das führte einerseits zur Intensivierung der Verbindungen des Hinterlandes und andererseits zur Entstehung eines komplementären Systems von Wasserstraßen in der Küstenregion. Parallel dazu lässt sich das Incastellamento beobachten, bei dem die Burgen die Straße anzogen und ein neues Wegenetz entstehen ließen. Die Eingriffe der Herrscher in diesen Prozess des Wandels mittels gelegentlich erteilter Marktprivilegien spielten eine marginale Rolle, so dass man von einer Verkehrspolitik erst mit dem Auftreten der Kommunen um die Mitte des 12. Jahrhunderts sprechen kann. Diese beinhaltete nur vereinzelt die Anlage neuer Straßen, wie das für Verona (1228) und Vicenza (1264) bezeugt wird. Vielmehr zeigen Beispiele aus Padua, Treviso und Verona, dass bestehende Verbindungen unterhalten und verbessert wurden. Eine Strategie der Straßenpolitik ist selbst im 15. Jahrhundert, unter der venezianischen Herrschaft über die Terra ferma, nicht zu beobachten, was damit zusammenhängen dürfte, dass für Venedig, auch über das Festland, Wasserstraßen die wichtigsten Verkehrswege waren. Was den Alpenraum betrifft, so sei seit dem 12. Jahrhundert eine Intensivierung der West-Ost-Verbindungen und des inneralpinen Verkehrs zu beobachten.

Vera von Falkenhausen (Rom), „Straßen und Reisen in Süditalien in byzantinischer Zeit“, wies auf die äußerst ungünstige Quellenüberlieferung hin. Es sind nur wenig Urkunden aus den Städten des Binnenlandes erhalten, so dass man ganz auf die Berichte erzählender Quellen angewiesen ist. In der Antike erschlossen vor allem zwei große Fernstraßen Süditalien, die Via Appia, die von Rom über Capua, das Landesinnere und Apulien bis nach Brindisi, und die Via Popilia, die durch Kalabrien bis nach Reggio führte. Jenseits von Brindisi, auf dem gegenüberliegenden Ufer der Adria, begann die am Anfang des 2. Jahrhunderts erbaute Via Egnatia, die durch den Balkan die Hauptverbindung zu den Ostprovinzen Roms darstellte. Sizilien schließlich wurde auf dem Seeweg erreicht, gewöhnlich von Otranto und von Reggio aus oder, von Rom kommend, über Neapel. Die spätantiken Itinerare, das Itinerarium Antonini und die Tabula Peutingeriana, bezeugen besonders für Sizilien auch zahlreiche durch das unwegsame Landesinnere führende Querverbindungen, deren mansiones sich wohl auf großen Landgütern befanden, die der Kornerzeugung dienten. Die Straßen des Landesinneren führen alle auf Hafenstädte an der Küste zu. Und an der Küste lagen die wichtigen Städte Süditaliens, was, schon für sich genommen, die große Bedeutung des Seeverkehrs für die Landschaft erkennen lässt. Die Spuren dieses Verkehrssystems können wir von der Spätantike bis ins hohe Mittelalter verfolgen. Prokop (6. Jahrhundert) berichtet mit Bewunderung von dem Pflaster der Via Appia, das so glatt sei, dass man keine Fugen erkenne, und stellt über deren Breite – offensichtlich mit Verwunderung – fest, dass sich auf ihr zwei Wagen einander begegnen können. Zweihundert Jahre später, im Jahre 774, wird die Straße von Benevent nach Tarent in einem Arichis-Diplom erwähnt. Eduard Sthamer konnte zeigten, dass die Via Appia, die Popilia und die Traiana noch im 13. Jahrhundert benutzt wurden. Die zuverlässigsten Nachrichten über Straßen bieten Berichte über Kriegszüge und Reisebeschreibungen. Letztere zeigen, dass Reisen vom Westen nach Byzanz stets auf dem Landweg nach Süditalien und von dort auf dem Seeweg nach Byzanz erfolgten. Umgekehrt führte der Weg von Byzanz nach Rom zu Schiff nach Kalabrien und von dort, wiederum zu Schiff, nach Rom weiter. Die langobardischen Eroberer konzentrierten sich auf die Verkehrsknotenpunkte des Binnenlandes, während die Seestädte weiterhin von den Byzantinern gehalten wurden. Paulus Diaconus berichtet vom Marsch des Basileus durch Beneventanisches Gebiet. Überliefert ist auch Ottos II. Marsch entlang der ionischen Küste von Tarent nach Rossano, und wie der Katepan Basileios Bojoannes die Einfallsstraßen nach Apulien sicherte. Nach der in den 920er-Jahren beginnenden arabischen Eroberung war die Umfahrung Kalabriens mit dem Schiff, wie Translationsberichte zeigen, nicht mehr üblich. Es begann auch ein kontinuierlicher Rückzug der Bevölkerung ins Landesinnere. Die Gründung neuer Siedlungen setzte ein und führte zu einer Veränderung des Wegenetzes. Seit dem 11. Jahrhundert beginnen die Quellen wieder reicher zu fließen und berichten von Pilgerreisen zum Nikolaus-Heiligtum in Bari oder zum Michaels-Heiligtum auf dem Gargano bzw. von den Teilnehmern der Kreuzzüge, die sich in Süditalien nach dem Heiligen Land einschifften. Die den Süden betreffenden kosmographischen Berichte sind leider meist konfus und wenig brauchbar.

Ralph-Johannes Lilie (Berlin), „Straßen und Reisen in Byzanz im Mittelalter“, hob einleitend die geographische Besonderheit des Byzantinischen Imperiums hervor, welches über keine Wasserstraßen verfügte, die mit dem Rhein, der Elbe oder der Donau vergleichbar wären und für den Verkehr in größerem Maße hätten nutzbar gemacht werden können. Groß hingegen war die Gefahr, die durch Überschwemmungen nach Regenfällen von den plötzlich anschwellenden Wassermassen kleinerer Bäche und Flüsse ausging, wie es von den Quellen vielfach bezeugt wird. Angesichts der geschilderten geographischen Situation fiel den Straßen eine hohe Bedeutung in der Kommunikation zu. Auf dem Balkan wurden die beiden noch von den Römern erbauten Straßen, die Via Egnatia (von Dyrrhachion über Thessalonike nach Byzanz) und die Via Diagonalis (von Belgrad nach Konstantinopel), noch von den Kreuzfahrern benutzt und spielten bis in die spätbyzantinische Zeit eine wichtige Rolle. Für die Erhaltung der bedeutenderen Straßen des Reiches sorgte die kaiserliche Regierung. Doch dürfte die Wartung in den Kriegen des 7. und 8. Jahrhunderts, um den Aufmarsch der Feinde nicht zu erleichtern, stark nachgelassen haben. Die Quellen erwähnen Straßen nur in militärischen oder hagiographischen Zusammenhängen, obwohl sie natürlich auch für den Handel eine wichtige Rolle spielten. Für den Transport wurden gewöhnlich einachsige Wagen benutzt, deren Fracht, wenn es ins bergige Landesinnere ging, auch auf Lasttiere umgeladen wurde. Dies galt besonders für Kleinasien, wo die Straßenverhältnisse noch schlechter waren als auf dem Balkan. Aus hagiographischen Quellen ist zu erfahren, dass Heilige gewöhnlich zu Fuß oder auf dem Esel reisten. Entlang der großen Reichsstraßen gab es im 9. Jahrhundert Stationen, die für privilegierte Reisende Unterkunft und Pferdewechsel boten, und die man in gewisser Weise wohl mit den späteren Karavansereien vergleichen kann. Angesichts der großen Entfernungen im Reich – von Dyrrhachion nach Thessaloniki dauerte die Reise 13 und von dort weiter nach Konstantinopel 12 Tage, von Konstantinopel nach Belgrad 40 bzw. nach Antiocheia 40-50 Tage – dürfte die Straße einen eigenen Lebensraum gebildet haben. Folgt man den Untersuchungen britischer Wissenschaftler – deren Berechnung zufolge 1.000 Mann Berittene, mit entsprechenden Ersatzpferden, einen täglichen Getreidebedarf von rund 4.000 Kilogramm hatten und damit für einen Kriegszug von 24 Tagen ca. 100.000 Kilogramm Proviant mitführen mussten – , so wird die Bedeutung der Transportlogistik für militärische Unternehmungen deutlich. Es wird auch verständlich, warum die Versorgung für die Kreuzzüge ein Dauerproblem darstellte. Nach diesen Überlegungen warf Lilie die Frage auf, ob das Konzept der Straße, das sich gewöhnlich auf den Weg beschränkt, nicht umfassender definiert werden müsste. Was die Städte betrifft, so war nach dem 7. Jahrhundert Konstantinopel die einzige Großstadt des Reiches. Wir wissen, dass der öffentliche Straßenraum in Konstantinopel von den Herrschern für ihre Selbstdarstellung genutzt, sonst aber auch häufig gemieden wurde, da das Risiko von Schmähungen und auch tätlichen Angriffen groß war. Die häufigen Unruhen in Konstantinopel waren wegen des Gassengewirrs der Stadt schwer zu kontrollieren. Abschließend stellte sich Lilie die Frage, warum die Straßen in den Quellen nie ein eigenes Thema bilden, und vermutete, dass sie im allgemeinen Denken wohl vernachlässigt wurden, weil die Bevölkerung kaum mobil und ihr ohne offizielle Erlaubnis das Reisen ohnehin nicht gestattet war. Hinzu kamen die Gefahren, die mit dem Reisen grundsätzlich verbunden gewesen wären.

Barry Raftery (Dublin), „The Archaeology of Irish Roads“, berichtete, dass die Forschung in Irland bis 1985 nur etwa 60 Moorwege kannte. Gegraben wurde bis zu diesem Datum meist in eintägigen Kampagnen, wenn bei Arbeiten aus dem Boden interessante Holzstücke zum Vorschein kamen. Die Lage änderte sich grundlegend, als man im Corlea Bog beim Torfabbau für die Befeuerung von Kraftwerken auf schwere Eichenbohlen stieß, die die Arbeiter kaum beiseite schaffen konnten. Aus der Besichtigung, zu der man Raftery eingeladen hatte, wurde eine einmonatige Grabungskampagne, die ergab, dass es sich bei den mächtigen Eichenbohlen um die Reste eines zwei Meter breiten Bohlenweges handelte, der, wie die dendrochronologische Untersuchung später ergab, im Jahre 185 vor Christus angelegt worden war. In den folgenden Jahren kamen bei längeren oder kürzeren Grabungskampagnen Hunderte von Wegeresten ans Tageslicht. Und schließlich arbeiteten Rafterys Archäologen-Kollegen regelmäßig von April bis Oktober bei den Grabungen. Im Zuge dieser Kampagnen wurden über 3.000 Bohlenwege im Torf gefunden. Die Funde im Boden sind so reich, dass Ihre Erforschung kaum je an ein Ende gebracht werden kann, davon einmal abgesehen, dass jährlich 100.000 Kubikmeter Torf abgebaut und in den Kraftwerken verfeuert würden. Der ungewöhnliche Reichtum an Funden und deren guter Erhaltungszustand ist dem nassen Boden zu verdanken. Über die feuchten Niederungen waren, um sie überqueren zu können, Bohlenwege gelegt worden, die meist schon nach fünf Jahren im Morast versanken, und darum von einem neuen Weg überbaut werden mußten, der seinerseits nach wenigen Jahren in den Boden versank und so fort. Dank dieser Entstehungsgeschichte findet man bei Grabungen nicht einen, sondern gleich mehrere Bohlenwege übereinander. Der älteste bisher ergrabene Weg ist einen Meter breit und 20 Meter lang. Er stammt aus der Zeit um 3000 v. Chr. und ist zugleich der älteste Bohlenwegfund in Europa. Die zutage geförderten Wege sind unterschiedlicher technischer Bauart und reichen von gestreutem Reisig bis zu komplizierten Konstruktionen aus schweren Eichenbohlen. Die einfachsten dieser Wege waren mit halbstündiger Arbeit fertigzustellen. Die großen Konstruktionen hingegen, wie jener zwei Mal 800 Meter lange Weg, der um 2500 v. Chr. aus schweren Eichenhölzern gebaut wurde, verlangten einen großen Arbeitseinsatz. Die Bäume dafür wurden auf den umliegenden trockenen Anhöhen gefällt und die Hölzer anschließend mit Steinäxten, mit ca. 50 Schlägen zugehauen. Für einen dieser Wege, der um das Jahr 9 vor Christus gebaut wurde, kam das Holz sogar aus drei Kilometern Entfernung. Über den Zweck und die Nutzung dieser Bauten gibt es bisher nur Hypothesen. Sie wurden wohl angelegt, um Siedlungen miteinander zu verbinden, deren Nachweis jedoch bisher nicht gelungen ist. Einer der größten Funde ist ein Bohlenweg aus der Zeit um 147 vor Christus, der aus vier Meter langen Brettern gebaut wurde und zwei Kilometer lang war. Eine ähnliche Bautechnik ist bisher nur bei drei anderen Grabungen beobachtet worden, von denen zwei im Oldenburger Land und eine in Irland entsprechend hergestellte Wege zutage brachten, ohne dass es gelungen wäre, zwischen den drei Unternehmungen einen Zusammenhang herzustellen.

Ingolf Ericsson (Bamberg), „Straßen des Mittelalters im archäologischen Befund“, beschrieb zunächst die Ausgangssituation, mit der es der Archäologe im Zusammenhang mit Wegen im Gelände gewöhnlich zu tun hat. Zu unterscheiden sind Sommer- und Winterwege, wobei Landwege weitgehend ungepflastert waren. Ihr genauer Verlauf ist nur an Furten, in Hohlwegen, bei der Überquerung von feuchten Flächen, wo sie befestigt waren, und an Brücken festzustellen. Die Datierung von Hohlwegen – von denen man mittelalterliche und auch antike kennt – ist problematisch. Was die Benutzung der Wege betrifft, so waren Fußgänger, Reiter und Lasttiere weniger an eine feste Bahn gebunden als Wagen. Der Wagenverkehr hingegen bewegte sich mitunter auf mehreren parallelen Bahnen, so dass man in diesen Fällen von Transportzonen zu sprechen pflegt. Furten wurden gewöhnlich markiert und waren oft auch gepflastert. Was die Funde betrifft, so hat man hölzerne Brücken beispielsweise im skandinavischen und westslawischen Raum gefunden, wie jene 700 Meter lange und fünf Meter breite Brücke bei Ravning Enge (Dänemark), erbaut um 980, mit mehr als 1.000 tragenden Pfosten. Mächtige Holzbrücken wurden auch in Sukow bzw. in Teterow (9./11. Jahrhundert) gefunden. In Risby (Dänemark) kam ein Bohlenweg zutage, der im 9./10. Jahrhundert einen Bach überquerte und im 11. Jahrhundert mit einem Steinpflaster überbaut wurde. Die Kombination von Stein- und Holzkonstruktionen ist öfter anzutreffen. Aus den Inschriften von Runensteinen des späten 11. Jahrhunderts geht hervor, dass der Wegebau in Skandinavien als frommer Akt galt und Wege für das eigene Seelenheil gebaut wurden. Ein schönes Beispiel dafür bieten Runensteine eines gewissen Jarlabanke, der vom Bau eines steingesäumten Weges berichtet. Der Straßenbau in den Städten wird von einer Vielzahl von Grabungen bezeugt. Bei Ausgrabungen in Novgorod z.B. ließen sich übereinander 28 Bohlenwege unterscheiden, deren ältester im 10. und deren jüngster im 15. Jahrhundert angelegt wurde. Bohlenwege fanden sich auch in Elbing und Breslau oder Uppsala (15. Jahrhundert) und Lübeck, während man in Lüneburg auf Backsteinpflaster stieß und in Wisby die ganze Stadt mit Kalkstein gepflastert war.

Friedrich Wolfzettel (Frankfurt am Main), „Von Santiago nach Babiloine: Wegesymbolik und Struktursymbolik in dem altfranzösischen Liebesroman Floire et Blancheflor“, wies einleitend darauf hin, dass das Reise- und Mobilitätsschema ein konstitutives Element der altfranzösischen Epik und des Romans darstellt. Dieser literarische Befund steht wohl im Zusammenhang mit der allgemeinen Zunahme der Mobilität seit dem 12. Jahrhundert. Dabei lassen sich verschiedene Formen der Such- und Pilgerfahrt (mit einem festen Ziel) oder auch des freien arthurischen aventure-Schemas unterscheiden, welches letztere erst in den Gralsromanen das queste-Schema übernimmt. Erwähnt werden muss aber, dass sich eine einheitliche Terminologie für den modernen Begriff der Reise erst im Spätmittelalter entwickelte. Frz. voyage, aus lat. viaticum, bedeutet ursprünglich Wegproviant, dann auch Pilgerreise, Kreuzfahrt und militärische Expedition. Das Verb voyager ist nicht vor dem 14. Jahrhundert nachgewiesen. Eine wesentliche Rolle spielt die sog. Tagesreise oder Etappe, frz. journée, aus dem sich das englische journey entwickelt hat. Reisen wird hier primär temporal und nicht räumlich begriffen. Die vorwiegend negative Konnotation zeigt sich noch in dem englischen Wort travel, das von frz. travail (Mühe, Qual) abgeleitet ist. Im Kontext des hier interessierenden Problems der Straße muss außerdem betont werden, dass konkrete itinerarische Angaben durchaus untypisch und Entfernungsangaben am ehesten in der pragmatischen Gattung des Pilgerberichts zu finden sind. Nicht der Weg als solcher steht im Vordergrund, sondern Formen der Topographie (Wiese, Wald, Öde usw.) und Umstände des Unterwegsseins (Rast, Begegnung, Übernachtung oder auch die Thematik des Sichverirrens und des Kreuzweges). Als konkretes Beispiel eines Romans stellte Wolfzettel dann den altfranzösischen Roman Floire et Blancheflor vor, der zur Gattung des idyllischen Romans gehört und in einer sog. aristokratischen und populären, stärker episierten Version überliefert ist. An diesem Roman, dem das Motiv der Kinderliebe als Grundlage für das Schema Trennung und Wiedervereinigung dient, ist vor allem die komplementäre Funktion der Pilgerfahrt und der Suchreise interessant, die zumindest im Ansatz eine konkrete Wegstreckensymbolik erkennen lässt. Dem Eingangsmotiv des Überfalls südspanischer Sarazenen auf eine Pilgergruppe, die sich auf dem Weg nach Santiago de Compostela befindet, entspricht die spätere Suche des jungen Helden nach der verlorenen Jugendgeliebten. Die Forschung hat nämlich plausibel gemacht, dass auch diese Suchreise dem Schema der Pilgerreise entspricht, freilich einer Pilgerreise nicht nach Santiago, sondern nach Mekka. Christliche und muslimische Pilgerfahrt sind so aufeinander bezogen und die Glaubensthematik miteinander verschränkt. Auf die Entführung der christlichen Pilgerin durch muslimische Räuber antwortet die Rettung der christlichen Heldin (der Tochter der Entführten) durch den muslimischen Königssohn, der sich danach zum Christentum bekehrt. Wegesymbolik und ideologische Botschaft sind hier in einem Maße miteinander korreliert, wie man es sonst wohl an keiner anderen Stelle der altfranzösischen Narrativik findet.

Gertrud Blaschitz (Krems), „Das Reisen in der mittelhochdeutschen Epik“, leitete ihren Vortrag mit der Beobachtung ein, dass die Protagonisten in der mittelhochdeutschen Epik immer ‚unterwegs’ sind. Die Untersuchungen der germanistischen Forschung interessieren sich dabei meist für die Metaphorik der Erzählung und nicht für deren möglichen Realitätsgehalt. Was letzteren betrifft, so wird in der Forschung oft gewarnt, dass das, was wir in der Dichtung für Wirklichkeit halten, letztlich doch fiktionalisiert sei. Walter Haug spricht in diesem Zusammenhang jedoch von einer ‚eingeschränkten’ Fiktionalität. Er weist darauf hin, dass die Heldenepik von den Zeitgenossen als historische Realität verstanden wurde, was der Fiktion gewisse Grenzen zog: Die Zuhörer akzeptierten ein bestimmtes Potential an Lebensnähe nur, wenn es an der eigenen Erfahrung überprüfbar war. An diese allgemeinen Überlegungen anschließend, warf Frau Blaschitz die Frage auf, inwiefern die verschiedenen Wegbezeichnungen der Epik des 12. und 13. Jahrhunderts in Beziehung zur Realität standen. Eine Untersuchung der Weg- und Straßenterminologie in der „Heldenepik“, dem „Frauendienst“ des Ulrich von Liechtenstein und dem „Helmbrecht“ von Wernher dem Gärtner zeigt, dass der Gebrauch des Terminus ‚Weg’ selten ist und die metaphorische Bedeutung kaum eine Rolle spielt, in gegenständlicher Bedeutung tritt ,Weg’ als Oberbegriff ebenfalls seltener auf als der Terminus ,Straße’, sich oft auf konkrete Wege bezieht. ‚Brücke’ wird zwei Male, ‚Gasse’ neun Male, ‚Platz’ dagegen kein einziges Mal erwähnt. In der Artusepik spielt die Straße oft als Kampfplatz eine Rolle. Mit den Straßen, auf denen sich die Helden mit riesigen Heeren bewegen, dürften ehemalige Römerstraßen gemeint sein. Denn die Orte, die dabei in Italien genannt werden, sind durch Römerstraßen miteinander verbunden, die im 12. Jahrhundert noch in Gebrauch waren. Auch die im Nibelungenlied beschriebene Strecke Passau-Gran folgt einer ehemaligen Römerstraße. Einen konkret existierenden Straßenverlauf beschreibt auch Ulrich von Lichtenstein in seiner „Venusfahrt“: Durch einen Brief gibt er seinen künftigen Weg bekannt, damit die Adeligen der von ihm bereisten Gegend eine Lanze mit ihm brechen können. Interessanterweise bezeichnet Ulrich den Weg erst bei Wiener Neustadt angekommen als ‚Straße’ (10 Male). Weiter geht Ulrichs Fahrt von Wien nach Klosterneuburg zu einem Turnier; von dort reitet er über die Donau nach Mistelbach. Er bietet mit dieser Erzählung einen literarischen Beleg für die noch nicht erfolgte Trennung von Klosterneuburg und Korneuburg und für die Fortführung des Handelsweges durch Donaufurten zwischen den beiden Stadtteilen.[1] Zur Zeit von Ulrichs (angenommener) Venusfahrt erstreckte sich das Stadtgebiet Klosterneuburgs diesseits und jenseits der Donau und war durch besiedelte Inseln miteinander verbunden. Die Trennung Korneuburgs von Klosterneuburg erfolgte de iure 1298.

Helmut Hundsbichler (Krems), „Straßen als Bildelemente im späten Mittelalter: Wahrnehmung von Wegen – Wege der Wahrnehmung“, ging davon aus, dass das Institut für Realienkunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Krems eine Datenbank mit 22.000 Bilddokumenten unterhält, in der sich relativ viele Abbildungen von Landstraßen, Brücken und innerstädtischen Straßen sowie Plätzen finden. „Profane“ Bilder wie das Stadtwappen von Innsbruck, das als ‚sprechendes Wappen’ eine Brücke mit zwei Pfeilern zeigt, sind dabei die Ausnahme. Überwiegend handelt es sich um Darstellungen von biblischen Szenen und Heiligenlegenden, deren ikonographische Details nicht um ihrer selbst Willen, sondern in didaktischer Funktion abgebildet werden. Ein Paradebeispiel für den didaktischen Gehalt sogar „profan“ anmutender Abbildungen bietet ein Holzschnitt zu Sebastian Brants „Narrenschiff“ (Kap. 21). Dort steht der Wegweiser, die zeigende Hand des Bildstockes am Wegrand, heraldisch rechts und verweist auf die ‚rechte’ Straße, während der Narr, der nach links – nach der ‚unrechten’ Richtung – weist, symbolisch auf sumpfigem Boden geht. In diesem Sinne sind auch Innenansichten von Städten, die den Schauplatz von Heiligenszenen als ‚weiße’ Straßen mit reinlichem Pflaster zeigen, zu verstehen: Die ‚weiße’ Straße und das reinliche Pflaster stehen zum religiösen Bildinhalt in Beziehung. Als Leitprinzip bei der Bilddeutung ist zu beachten, dass erst der religiöse Gehalt des Bildes den Realitätsgehalt der dargestellten Elemente erschließt. Es finden sich daher auch Bilddetails mit Landstraßen, Hohlwegen oder Brücken – mit und ohne Geländer – , in denen deren Realitätsbezug überwiegt.

Thomas Szabó (Göttingen), „Die Itinerarforschung als Methode zur Erschließung des mittelalterlichen Straßennetzes“, stellte fest, dass die Reiseetappen der mittelalterlichen Herrscher bis weit in das 13. Jahrhundert hinein so lückenhaft bezeugt sind, dass sich aus ihnen, wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben, der Reiseweg bzw. die benutzten Straßen im einzelnen kaum rekonstruieren lassen. Die Pilgeritinerare dagegen beschreiben zwar den Weg zu den großen Pilgerzentren wie Rom, Jerusalem und Santiago de Compostela – womit sie die Kenntnis einzelner wichtiger Fernverbindungen vermitteln – , doch lassen sie naturgemäß die übrigen Wege unberücksichtigt. Erst die Welt des spätmittelalterlichen Handels beginnt, entlang einzelner Fernwege gesammelte Reiseerfahrungen zu größeren Übersichten zusammenzustellen und damit einen Überblick über die wichtigsten Fernstraßen Europas zu vermitteln. Die ersten Beispiele dafür sind das so genannte Brüsseler Itinerar, Erhard Etzlaubs Romwegkarte und Karte der „Landstraßen durch das Römische Reich“, Charles Estiennes „Guide des chemins de France“ bzw. Jörg Gails „Raisbüchlin“. Bei dieser Lage der Dinge liegt das Straßennetz des Mittelalters vor dem 14. Jahrhundert weitgehend im Dunkeln. Einen Ausweg aus dieser Lage können allerdings die erwähnten Herrscheritinerare in Kombination mit den Daten der Siedlungsgeschichte bieten. Durch die Verbindung der Reiseetappen mehrerer Herrscher eines hundert- oder hundertfünfzigjährigen Zeitraumes lässt sich die Abfolge der möglichen Reisestationen verdichten. Zusammen mit benachbarten Ortschaften, deren Bestehen die Siedlungsgeschichte bezeugt, und unter Heranziehung des neuzeitlichen Straßennetzes als Korrelativ könnten auch die Fernverbindungen jener früheren Zeiten des Mittelalters mit großer Annäherung rekonstruiert werden.

Anna-Dorothee von den Brincken (Köln), „Unterwegs im Mittelalter – mit und ohne Karten“, erläuterte, dass die mittelalterlichen Karten meist Weltkarten, mappae mundi, waren, die nicht als Orientierungsmittel benutzt wurden, sondern unter anderem dem theologischen, historischen Text als Erläuterung beigegeben wurden und der ‚Allgemeinbildung’ dienten. Sie finden sich gewöhnlich im Buchverband, in Psaltern bzw. Enzyklopädien und Geschichtswerken, sind jedoch bisweilen auch einzeln überliefert. Die Zweckbestimmung von Großkarten, wie des Rotulus von Vercelli oder der Ebstorfer Landkarte, ist nicht bekannt. Letztere diente vielleicht dem Unterricht. Im 13. Jahrhundert kam als neuer Typ die Portolankarte auf, eine Art Hafenführer, Ochsenhaut groß, auf der die Winde als Rombenlinien vermerkt waren. Ihr Gebrauch auf den Schiffen wurde 1354 von Peter IV. von Aragon per Gesetz verordnet. Als Karte für Landreisen ist aus der Antike nur die Tabula Peutingeriana überliefert. Konrad Miller hatte versucht, eine verlorene Weltkarte des Agrippa zu rekonstruieren. Doch wird der Portikus, in dem sie seiner Annahme zufolge angebracht gewesen sein soll, mit seinen 23 Metern wohl kaum für die Aufnahme einer Karte, sondern vielmehr für die Auflistung und Abbildungen der Provinzen des Reiches bestimmt gewesen sein. Die erste mittelalterliche Reisekarte findet sich im Werk des Mattheus von Paris und stellt den Weg von England in das Heilige Land dar. Von ihm gibt es auch eine Englandkarte. England war im 13. Jahrhundert wohl führend in der Kartographie. Aus der Zeit um 1360 ist dann, ebenfalls aus England, die so genannte Gough Map überliefert, auf der die Straßen als Linien mit Meilenangaben erscheinen und die über 600 Ortschaften verzeichnet. 1321 hat der Venezianer Sanudo unter der Benutzung des Pietro Vesconte eine Karte des Heiligen Landes gezeichnet und durch ein darüber gelegtes Gitternetz eine maßstabsgetreue Darstellung versucht. Straßen hat er aber auf seiner Karte nicht verzeichnet. Die erste Straßenkarte des ausgehenden Mittelalters bzw. der beginnenden Neuzeit liegt in der Romwegkarte, bzw. der Karte der Straßen des Römischen Reiches vor, die der Nürnberger Kompassmacher Erhard Etzlaub 1492 bzw. 1500 gezeichnet hat.

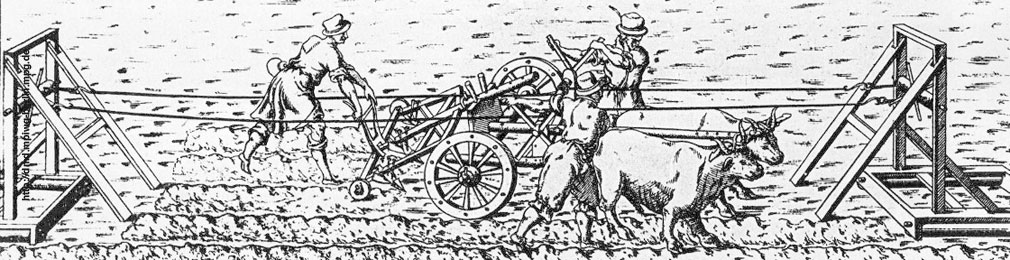

Dietrich Denecke (Göttingen), „Mitteleuropäische Verkehrsachsen. Ihre Bedeutung und Funktionen: Entstehung, Wandel und Verfall vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert“, wies darauf hin, dass man durch die zunehmende Zahl von Regionalstudien, bei großräumiger Betrachtung der Entwicklung des mitteleuropäischen Verkehrsnetzes seit dem Mittelalter, inzwischen auf einigermaßen gesichertem Boden steht. Man muss hier zwischen zentralen Verkehrsachsen und Haupt- und Nebenstraßen unterscheiden. Dabei ist festzuhalten, dass die bekannten großen europäischen Routen im durchgängigen Verlauf bisher noch keine monographische Behandlung in ihrer historischen Kontinuität erfahren haben. Gleichwohl ist festzustellen, dass, insgesamt betrachtet, neben Kontinuität und Fortbestand stets auch Verlagerungen oder Bedeutungsschwankungen eine größere Rolle spielten. Besonders Wachstum und Neugründungen von Städten führten im Laufe der Zeit zu Umschichtungen im Verkehrsnetz. Man hat es auch weniger mit festen Wegetrassen als mit Verkehrskorridoren zu tun, die auf Zwangspunkte des Verkehrs zuführten (Pässe, Furten, Brücken, Handelsplätze, Städte). Klassisch sind die so genannten Hellwege, das heißt Wege, die ihren Namen von ihrem Verlauf am Talhang erhielten. Es gibt nicht den einen am norddeutschen Mittelgebirgsrand verlaufenden ‚Westfälischen Hellweg’, die Bezeichnung findet sich vielmehr im ganzen mitteleuropäischen Raum recht häufig. Mit Blick auf das Verkehrssystem als Ganzes sollten Wege als Transportachsen stets im Zusammenhang mit den Wasserstraßen gesehen werden. Die Unterscheidung von großen Verkehrsachsen, Haupt- und Nebenstraßen ist für die Zeit bis zum 18. Jahrhundert ein vielfältiges Problemfeld historisch-geographischer Forschung. Denn erst mit dem im 18. Jahrhundert beginnenden Chaussee-Bau kam es zu einer staatlichen Hierarchisierung und Differenzierung zwischen Verkehrsstraßen unterschiedlichen Ranges. Mit dem Chaussee-Bau setzte zugleich eine neue Epoche des Straßenbaus ein, der von Landesbehörden organisiert wurde, die technisches Personal für die Planung und Durchführung der Arbeiten einsetzten und die Verbesserungen großräumig und langzeitig planten. Dies war auch die Epoche der Anlage überregionaler Fernstraßen des beginnenden Massentransports von Gütern, des organisierten Regelverkehrs und der Ausdifferenzierung regionaler Verkehrsnetze. Namen und Bezeichnungen der Straßen stammen meist aus dieser Zeit.

Wolfgang Behringer (Saarbrücken), „Visualisierung von Straßenverkehrsnetzen in der frühen Neuzeit“, legte dar, dass die ersten üblichen Visualisierungen der Straßen in der frühen Neuzeit nicht Straßendarstellungen waren, sondern Etappenverzeichnisse. Als Beispiele nannte er die beiden Karten von Erhard Etzlaub, die Romwegkarte und seine Karte von den Wegen des Heiligen Römischen Reiches, auf der Punkte allerdings nicht Straßen, sondern die Anzahl der Meilen zwischen den Orten symbolisieren (1 deutsche Meile = ca. 7,5 Kilometer). Eine nächste Etappe der Visualisierung stellten Meilenscheiben dar, beginnend mit der Augsburger Meilenscheibe Hans Rogels von 1563. Ausgehend von einem Stadt-Icon in der Mitte werden sternförmig die Etappenstationen mit Distanzangaben zu den Zielorten dargestellt. Etwa gleichzeitig kamen gedruckte Straßenverzeichnisse und europäische Postitinerare auf, welche die Stationen in Listenform darboten. Die frühen Landkarten verzeichnen in der Tradition der Ptolemäus-Karten zwar Gebirge, Flüsse und Städte, jedoch keine Straßen. Regionalkarten, die Gewässer und Siedlungen verzeichnen, wie jene vom Schwäbischen Kreis von 1579, können auch mit Entfernungstabellen versehen sein, an denen die Distanzen zwischen den wichtigeren Ortschaften abzulesen sind. Außerdem werden mit Posthornsymbolen die Poststationen gekennzeichnet. Den ersten europäischen Straßenatlas entwarf Michael Aitzinger, dessen „Itinerarium orbis terrarum“ im Jahre 1580 in Köln erschien. Doch waren erst die von verschiedenen Postmeistern (Mailand, Köln, Frankfurt) seit 1615 herausgebrachten Postkursplakate für den Verkehr brauchbare Orientierungsmittel. Die entscheidende Innovation kam 1632 aus Frankreich, wo nach der Einführung der regulären Fahrposten Melchior Tavernier die erste brauchbare Postkurskarte herausbrachte. Die Linien zwischen den Städten bezeichnen nicht Straßen, sondern Postkurse. Weil das staatliche Postkutschensystem auf den wichtigsten Straßen verkehrte, stellte diese Karte auch eine Art Straßenkarte dar. Man kann es als symptomatisch bezeichnen, dass mit dieser Neuerung ältere Medien (Itinerare, Meilenscheiben, Straßenverzeichnisse) verschwanden. Bereits die erste französische Postkurskarte dürfte von dem späteren königlichen Kartographen Nicolas Sanson stammen. Niederländische Verleger versuchten später, auch für das Heilige Römische Reich deutscher Nation entsprechende Karten auf den Markt zu bringen. Die Bedeutung der Postkurskarten liegt darin, dass sie erstmals eine Visualisierung eines Transportsystems boten. Sie waren die Vorläufer jener Visualisierungen von Verkehrsnetzen (Eisenbahn, Luftverkehr, Straßenbahn, U-Bahn), die heute unseren Alltag begleiten.

Die Entwicklung in Deutschland skizzierte Behringer dann an Hand der Chursächsischen Postkurskarte und deren Entstehungsgeschichte. Chursachsen war in der Organisation seiner territorialen Post seit den 1690er-Jahren vorbildlich. Der Ausbau der Postrouten und der Straßenbau mit Vermessung der Straßen und der Aufstellung von Postmeilensäulen gingen Hand in Hand. Die erste das ganze Reich erfassende Postkurskarte wurde vom österreichischen Feldpostmeister Johann Peter Nell 1711 herausgebracht und beeinflusste die Kartenproduktion des 18. Jahrhunderts. In der überarbeiteten Version, die der Nürnberger Verleger Johann Baptist Homann 1714 herausbrachte, wird erstmals zwischen Fahr- und Reitpostkursen unterschieden. Dieser Maßgabe folgte auch der Frankfurter Fahrpostkommissar Franz Joseph Heger, dessen Postkurskarte von 1764 die Kartenproduktion des folgenden Jahrhunderts beeinflusste, auch wenn diese unter anderen Autorennamen erschienen. Seit den 1850er-Jahren wurden die Postkurse durch Eisenbahnkurse ergänzt – doch dies waren alles keine Straßenkarten.

Eigentliche Straßenkarten beginnen mit dem Typus der „strip maps“, wie sie zuerst 1675 John Ogilby für England entwarf. Sie verzeichneten den Verlauf der einzelnen Straße mit allen ihren topographischen Eigenheiten auf einem imaginären Streifen, im Prinzip in einer Art, wie sie erstmals durch Matthäus von Paris im 13. Jahrhundert bezeugt ist, doch sehr viel präziser und mit Rücksicht auf die Entwicklung der Vermessungstechnik. Die Postkurs- und Eisenbahnkarten blieben das ganze 19. Jahrhundert hindurch das wichtigste Orientierungsmittel bei Reisen. Straßenkarten im engeren Sinn wurden erst mit dem Aufstieg des Automobils und der systematischen Straßenpflasterung – also im 20. Jahrhundert – zur dominanten Form der Verkehrskarte.

Die Vorträge der Tagung werden, um weitere Beiträge ergänzt, in der Reihe „Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte“ (Vandenhoeck & Ruprecht) Göttingen, erscheinen.

Eine Folgetagung unter dem Titel „Die Welt der europäischen Straßen II“ veranstaltet das „Österreichische Institut für Realienkunde“ Ende des Jahres 2007 in Krems.

Anmerkung:

[1] Zeissl, Franz, Geschichte der Stadt Korneuburg, Bd. 1, Wien 1959, S. 108-114.