Von der Hanse zum globalen Warenverkehr

Zum 25jährigen Jubiläum tagte der Gesprächskreis Technikgeschichte im Rahmen des 26. Internationalen Hansetages und auf Einladung der Volkshochschule in Osnabrück

Bericht von: Regina Weber, Peter Theißen, Karl-Heinrich Bösling

Donnerstag, 15. Juni 2006

Zum Auftakt der Tagung hielt Bodo Zehm, Leiter der Stadt- und Kreisarchäologie, den abendlichen Eröffnungsvortrag zum Thema Naturraum und Warenverkehr. Zur Entwicklung der Osnabrücker Handelswege.

Der Referent führte aus, dass die Wegeforschung ein schwieriges Arbeitsfeld der Archäologie sei, die sich als Disziplin der schriftlosen Kulturen häufig auf "Spekulationen" im Zusammenhang mit "konkret Materiellem" stütze. Um zu Forschungsergebnissen zu gelangen, sei daher interdisziplinäres Arbeiten, z.B. mit Historikern, Geologen etc., unabdingbar. Entsprechend vielfältig sind die verwendeten Quellen. Sie reichen von der Betrachtung geologischer Formationen bis hin zu Reiseberichten.

Die Entwicklung der Land- und Wasserwege, von der Vor- und Frühgeschichte bis ins 18. Jahrhundert, stellte Bodo Zehm anhand von Karten dar. Für die Vor- und Frühgeschichte lassen sich Wegeführungen um Osnabrück aufgrund geologischer Grenzlagen, z.B. für die Jungsteinzeit (6./ 5. Jahrtausend v. Chr.) zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge sowie durch Funde von Bestattungsorten nachvollziehen. Wege verliefen oft geradlinig, parallel oder quer zu den Höhen in Nord-Süd-Richtung oder entlang der Flusstäler von Hase und Else in Ost-West-Richtung. Die Wegeverbindungen aus dieser Zeit sind jedoch heute kaum erkennbar.

Erst seit dem Mittelalter beschäftigte man sich in der Region um Osnabrück unter militärischen Gesichtspunkten mit der Funktion von Wegen und deren systematischem Ausbau, was durch Schriftquellen ebenso wie durch Überreste von Wegeschranken, Wachgebäuden, Grenzbefestigungen und Heerwegen belegt ist. Mit dem 8. Jahrhundert setzen die ersten überlieferten Verordnungen ein. Später wurden Wegeintendanzen eingerichtet, die weiteren Aufschluss zu Forschungsfragen geben.

Um Osnabrück sind Grenzbefestigungen aus dem 13./ 14. Jahrhundert bekannt, die mit einem neuen Wegekonzept aus Altwegen und neuen Trassen erschlossen wurden und sternförmig zu den Befestigungen führten.

In der Zeit des Spätmittelalters können Anlagen anhand ihres Erhaltungszustandes datiert werden. Aus späterer Zeit kommen auch Reiseberichte und Regelungen des Wegebaus hinzu. Eine systematische Pflege wurde jedoch noch nicht durchgeführt.

Erst ab den 1770er-Jahren entwickelte sich ein regelrechtes Wegesystem: Wege wurden zu Straßen ausgebaut, Wegweiser und Meilensteine kamen hinzu und immer noch wiesen Strohwischen auf Stecken die Richtung.

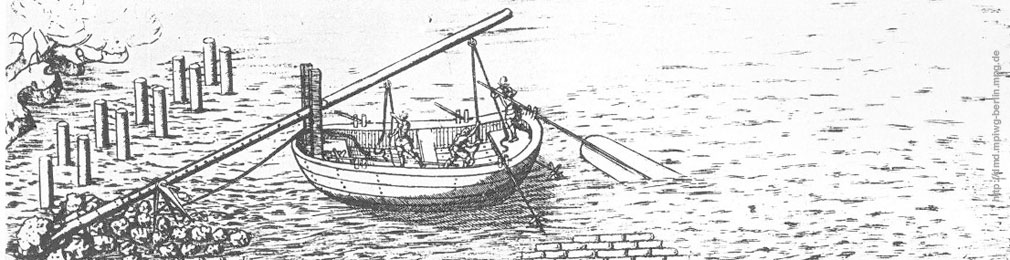

Bei der Erforschung von Wasserwegen in Osnabrück, insbesondere der Hase, ist sich die Archäologie - nach Bodo Zehm - uneinig, ob es sich um einen Transportweg überregionaler Bedeutung handelte, da keine Bootsfunde gemacht wurden. Elvers erbrachte jedoch den Nachweis, dass die Wassermenge für den Wassertransport auf der Hase ausreichend war. Wahrscheinlich war die Hase eher ein Transportweg für Baumaterialien, weniger für Lebensmittel und andere Handelswaren.

Durch Ausgrabungen von Holzstapeln und Brunnen lässt sich der Osnabrücker Ufermarkt in einen funktionalen Zusammenhang mit dem Außenbereich der altmittelalterlichen Stadt stellen. Bei archäologischen Grabungen wurden Wege entdeckt, die durch Aufschüttungen oder Randeinfassungen sichtbar wurden und auf einen Markt am Ufer der Hase hinwiesen.

Das Fehlen einer systematischen Wegepflege vor dem 18. Jahrhundert erschwert die Wegeforschung erheblich. Die Frage, warum es unterschiedliche Wegeführungen bei Fernhandelsstraßen gab, kann zunächst durch die kleinteilige Herrschaftsstruktur beantwortet werden.

Zur praktischen Anschauung schloss sich an den Vortrag ein Stadtspaziergang zu verkehrshistorischen Standorten mit dem Endziel eines Brauereigasthauses an.

Freitag, 16. Juni 2006

Dr. Hermann Stenkamp, Leiter des Westfälischen Industriemuseums/Textilmuseum Bocholt, stellte in seinem Vortrag Frachtfahrer und Fernstraßen sozial- und technikgeschichtliche sowie infrastrukturelle Aspekte für die Regionen des Niederrheins, der Niederlande und des Bergischen Landes dar.

Auch er thematisierte die schlechte Quellenlage, vor allem zur Geschichte der Fuhrleute: Für die Zeit des 18./19. Jahrhunderts seien nur sehr wenige Archivalien vorhanden. Bei schriftlichen Quellen konnte z.B. nur auf Prozessakten, die Nürnberger Hänselbücher und Quellen zu einem süddeutschen Verband von Fuhrleuten zurückgegriffen werden. Für seine Ausführungen zur technischen Entwicklung der Verkehrswege sowie der regional gebräuchlichen Fahrzeuge (Karren und Wagen) zog Hermann Stenkamp Bildmaterial und landwirtschaftliche Artefakte hinzu.

Wie bildliche Darstellungen des 18./ 19. Jahrhunderts belegen, trug der typische Fuhrmann oft einen blauen, mancherorts auch weißen Mantel bzw. Umhang, Schuhe mit Gamaschen und einen großen schwarzen Hut. Haupterwerb war das Fuhrwesen, nebenbei wurde in der Landwirtschaft gearbeitet. Zum überwiegenden Teil handelte es sich bei den Speditionen um Familienunternehmen. Über soziale Strukturen im Fuhrwesen ist wenig bekannt.

Der Fuhrmann lief normalerweise neben seinem Wagen her und saß nicht - wie häufig dargestellt - auf dem Kutschbock, was nur bei guten Straßen möglich und sogar verboten war. Meist legte er täglich nur kürzere Strecken zurück. Nur für teurere Waren wie Seiden und Pelze fuhr er über weitere Strecken.

Der Wagen war mit einer Decke als Kälte- und Hitzeschutz ausgestattet. An der Seite hing eine Bremsschaufel sowie eine Karrenhacke zum Festschlagen und Kratzen einer Furche, wenn der Wagen festgefahren war. Das "Schiff" mit den Utensilien des Fuhrmanns schwenkte unter dem Wagen an einer Kette hin und her. Auf einigen Bildern sitzt der Wachhund, ein Spitz darin. Meist lief er aber wohl umher, um den Wagen zu bewachen. Als Signal diente eine Pfeife oder auch die Peitsche, die nicht nur für die Pferde gebraucht wurde. Die Frachtwagen und Pferde der Frachtfahrer waren oft mit üppigem Schmuck wie Zierdecken und Messingplaketten verziert.

Jeder Fuhrmann nutzte seine eigene "Infrastruktur", indem er feste Anlaufstellen wie Gasthäuser, Stellmacher, Schmieden etc. hatte.

Auf ihren Reisen wurden Fuhrleute mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. So waren die unterschiedlichen Währungssysteme bei Grenzüberschreitungen immer ein Problem. Zu allen Zeiten und in vielen Regionen - vorwiegend wohl in den unwegsamen Mittelgebirgsregionen - lauerten Räuber und Wegelagerer. Die Fuhrleute schlossen sich dann zum Schutz zu Karawanen zusammen oder es entwickelte sich - wie in Süddeutschland - ein Geleitwesen.

Noch bis ins 19. Jahrhundert wurde die Fracht in Fässern, der gängigen "Verpackung", transportiert, die unempfindlich gegen Stöße und feuchtigkeitsresistent waren. Die Frachtkosten machten in der Regel 10-30 Prozent des Warenwertes aus; Frachtpapiere waren mitzuführen, Zölle und Wegegelder zu entrichten. Schon im Spätmittelalter erfolgte die Frachtvermittlung über Spediteure, die die Ware auf Beschädigungen überprüften.

Oft zeigten Handweiser die Richtung der Wege an, doch sie waren selten zuverlässig, da sie beispielsweise verstellt wurden. Des weiteren gaben sie keine Informationen über die Qualität der Routen, d.h. über Winter- und Sommerwege an.

Der Zustand der Straßen war für die Lieferzeit entscheidend: Im 17./ 18. Jahrhundert wurden Waren auf nicht ausgebauten Routen 20-30 km pro Tag, auf ausgebauten Straßen 45-53 km pro Tag transportiert. Die eingesetzten Fahrzeuge mussten zur Spurweite der Wege passen, denn die Reifen der schweren Fahrzeuge fuhren schnell eine tiefe Spur aus. Oft waren die Wege so eng, dass nur ein Wagen hindurch kam. Bei schlechtem Wetter blieben viele Wagen auf Wegen mit tonhaltigem Untergrund stecken. Dennoch sind auf alten Fotos und Bildern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts fast nie schlechte Wege zu sehen.

Ende des 18. Jahrhunderts begann der preußische Chausseebau in Westfalen mit planierten Kieschausseen, was eine verstärkte Reglementierung der Wegenutzung mit sich brachte. Darin wurde festgelegt, wann und auf welcher Seite die Wege zur gleichmäßigen Abnutzung zu befahren waren. Die Kosten zum Bau von Chausseen war von den Kommunen zu tragen. Eine Passage durch das Gebiet einer Gemeinde konnte schnell etwa 3000-6000 Taler kosten. Erst ab den 1860er/70er-Jahren wurde die Aufgabe des Straßenbaus der Provinz übertragen.

Chausseegeldschilder regelten, wer wieviel wofür zu zahlen hatte und wer von Zahlungen ausgenommen war (z.B. Post, Adel usw.). Auch gab es Winter- und Sommerwege, die - wie in der Lüneburger Heide - entweder mit Kies oder mit Pflastersteinen befestigt waren.

Größere Flussläufe wurden mit Steinbrücken oder Fähren (z.B. der Wittener Flussfähre), kleine Bäche oder Flüsse an Furten oder auch mit kleineren Flussbrücken überwunden.

Eine besondere Form des Frachtfuhrwerks war die lange Karre. Diese Fahrzeuge hatten trotz eines Räderdurchmessers von 1,60-1,80 m nur einen geringen Rollwiderstand. Der Kastenaufbau nahm das Frachtgut auf und nach vorne ragten 3,50-4,00 m lange Balken zum Anschirren der Pferde hervor. Da durch entsprechendes Beladen ein Ausgleich geschaffen werden konnte, war die zu tragende Last relativ gering.

Seit dem Mittelalter waren Kummet und Fahrsattel für Karrenbäume üblich. Achsenbrüche waren vor allem bei Holzachsen an der Tagesordnung.

Mit der Verbesserung der Wege und Einführung von Eisenachsen Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der Verkehr effektiver.

Die Felgenbreite richtete sich nach der jeweils geltenden Landesverordnung und betrug z.B. 3 oder 4 Zoll. Aufgrund unterschiedlicher Spurbreiten nahmen Frachtfahrer im Fernverkehr andere Wege als der allgemeine regionale Verkehr.

In ihrem Vortrag Stadt und Handel. Phänomenologischer Vergleich geschichtlich bedeutender Handelsbauten zeigte Dipl.-Ing. Wencke Haferkorn, Bauhaus-Universität Weimar, anhand von vier epochal bedeutsamen Handelsbauten - von den Römischen Markthallen bis zu heutigen Entertainment Centers - auf, wie jeweils die drei Verkehrsströme von Händler, Käufer und Ware baulich-räumlich organisiert sind und wie sich diese Typologien in der Stadt verorten.

Ausgehend von dem Modell der "Kiste des Handels in der Stadt" von Aldo Rossi wurde das Phänomen von Raumdimension ("Handel braucht Platz") und technischer Infrastruktur für Waren, Käufer und Verkäufer dargestellt. Des Weiteren wurde die Frage nach der Integration der Konsumtempel in das Stadtgefüge und der Verkehrsanbindung in der Region gestellt. Wie Wencke Haferkorn berichtete, gehen Architekturstudenten zunächst intuitiv an eine solche Problemstellung heran. Verkehrsströme in Handelszentren müssen jedoch erst einmal räumlich verortet und Baustrukturen nach und nach an die Erfordernisse angepasst werden.

Als historische Beispiele für die Verortung des Handels unter Berücksichtigung der Ströme von Waren, Käufern und Verkäufern stellte die Referentin zunächst die Entwicklung der Handelsorte, von der Antike bis zur Gegenwart, dar. Sie reichte von den Foren in Rom über den Marktplatz vor 1800 und das Warenhaus des 19. Jahrhunderts bis hin zum Shopping Center des 20. und zum Entertainment Center des 21. Jahrhunderts.

Der "Alte Markt" in Köln (1650) war von allen Seiten zugänglich. Die Käufer konnten von überall die Warenpräsentation bestaunen. Sein ufernaher Standort führte zu einer ungeplanten Erweiterung zu den Seitenstraßen und Uferstraßen hin, wo sich Wegeräume entwickelten.

Bei Emile Zola "Paradies der Damen" (1883) wird ein typisches Kaufhaus des 19. Jahrhunderts beschrieben wie das "Le Bon Marché" in Paris. An allen Seiten befanden sich Eingänge. Der Innenraum mit Verkaufsflächen und seine Wegeführung waren ausdifferenziert. Die Treppen führten nach oben in weitere Verkaufsräume. Im Keller war der Versand untergebracht. Dahin wurde die Ware von den darüber liegenden Verkaufsräumen herabgelassen und mit Kutschen zu den Kunden nach Hause gebracht.

In Northland Detroit (USA) baute 1954 der Architekt Victor Gruen einen automobilgerechten Handelsstandort mit 8000 Parkplätzen, die zur Anlage des Shopping Centers gehörten. Prinzipiell entstand so ein "Warenhaus" mit kleinen Einheiten drum herum - das Gegenteil des Kölner Marktes - als eine Insel in einen Verkehrsplatz integriert. Gruen orientierte sich dabei am Vorbild einer europäischen Stadt, in der die Menschen an kleinen Handelseinheiten vorbei flanieren.

Als Erfolgsmodell bewertet entstand das innerstädtische Einkaufszentrum des 21. Jahrhunderts nach dem "Knochenprinzip", indem zwei quer stehende Bauten durch eine dazwischen längs laufende Mall verbunden sind. Von der dadurch entstehenden Flussbewegung der Passantenströme profitieren alle in dem Komplex ansässigen Handelsanbieter.

Klaus Pirke, Rheinisches Industriemuseum Oberhausen, berichtete über die Ausstellung Abgefahren. Vom Straßenbau im Rheinland.

Anlass für die Ausstellung war die Auflösung der Straßenbauabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) im Jahre 2001, der seit 1953 für den Straßenbau in Nordrhein-Westfalen zuständig war. "Abgefahren" fand im "Peter-Behrens-Bau" (1921-1925), dem ehemaligen Hauptlagerhaus der Gutenhoffnung- Hütte, und auf dem davor liegenden Freigelände in Oberhausen statt.

Die Ausstellung stellt die Straße als Ort des öffentlichen Lebens und wichtigste Grundlage der individuellen Mobilität dar. Auf dem Freigelände führt ein nachgebautes historisches Chausseestück durch die Ausstellung. Links und rechts sind die Exponate chronologisch platziert. Eine Pferdewalze von 1888 steht für die mit Hand und Pferdekraft gebauten Straßen. Die zunehmende Mechanisierung symbolisieren ein Seilbagger und eine Dieselwalze. Eine Dampfwalze von 1929 zeigt den Gebrauch von Dampfkraft parallel zu den Motorfahrzeugen. Solche Maschinen dürften auch beim Reichsautobahnbau mitgewirkt haben und waren im Straßenbau noch bis in die 1950er-Jahre in Betrieb.

Im "Peter-Behrens-Bau" werden die Zusammenhänge von Industrie, Automobil und Straßenbau als chronologisch-thematische Ausstellung gezeigt. Beginnend mit dem Entrée "Straße und Kunst" kann sich der Besucher verschiedenen Themen der Alltagskultur um die Straße sowie den Lebens- und Arbeitsbedingungen von Straßenarbeitern und Anwohnern widmen, z.B. Straßenbauer und Wegewärter, die Kraftwagenstraße (1929-32) Köln-Bonn und die Reichsautobahn, Kreisverkehr etc. In "Haltebuchten" besteht die Möglichkeit der inhaltlichen Vertiefung.

Dr. Karsten Igel, Osnabrück, beendete den Vormittag mit seinem Vortrag Markierung und Normierung. Voraussetzungen spätmittelalterlichen Fernhandels.

Am Beispiel von Fässern sowie dem Handel von Tuchen beschreibt Karsten Igel den schwierigen Weg zur Vereinheitlichung von Maßen und zur Festlegung der Qualität im Spätmittelalter. Langwierige Aushandlungsprozesse zwischen Politik und Wirtschaft führten zu einheitlichen Regelungen.

Für den spätmittelalterlichen Fernhandel wurden Fässer nicht nur mit flüssigen Waren wie Bier oder Wein gefüllt, sondern boten auch für Heringe, Salz, Bücher und Tuche den geeigneten Schutz gegen Wettereinflüsse.

Vereinheitlichung bedeutete, dass Maße für Fässer festgelegt wurden, dass ausgesuchte Materialen für bestimmte Waren verwendet wurden, z.B. Eichenholz für Salz, wie die Materialien zusammengesetzt werden sollten, z.B. altes sollte nicht mit neuem Holz gemischt werden, oder wie hoch die Anzahl der Bereifung von Fässern mit Bändern war. So hatten z.B. Heringsfässer vier Reifen.

Vor allem in Hansestädten wie Lübeck, Hamburg, Rostock etc. wurden Verordnungen erlassen, die einheitliche Hohlmaße regelten. Ein Beispiel ist die Rostocker Heringstonne, deren Größenbestimmung schon auf Beschlüsse des ausgehenden 14. Jahrhunderts zurückgeht. Sie setzte sich aber als überregional anerkannte Einheit erst im 15. Jahrhundert mit etwa 120 Litern durch. Die Heringstonne wurde dann auch überregional zum Maß für zahlreiche andere Waren. Überregional verhandeltes Bier beispielsweise wurde in derartigen Tonnen geliefert und nicht in Gefäßen, die nicht in anderen Städten verwendet wurden.

Zur Einhaltung der Maße entstand ein Kontrollsystem, das in Zunft- oder Amtsordnungen, meistens der Böttcher, und durch regelmäßige Beschau manifestiert wurde. Die Fässer waren durch Markierungen, z.B. der Marke der Stadt, die der Böttcher einbrannte, gekennzeichnet. Funde von Fassböden mit Marken, aber auch erhaltener Schriftverkehr, z.B. ein Brief, der über den Raub von Fässern berichtet, belegen die gängige Praxis.

Im Textilgewerbe wurde ab dem 14. Jahrhundert, zunächst im rheinischen und westfälischen Raum, dann überregional die Tuchplombe aus Blei eingeführt als Kennzeichen für Färbung, Qualität und Größe.

Zunftstatuten, wie jene der Stadt Wesel (1386), legen neben Färbung und Größe auch die Webdichte fest. Sie regeln die Durchführung der Beschau, die Siegelgelder und die Strafgebühren für minderwertige Waren. Darin werden auch die wichtigsten Weseler Absatzmärkte genannt: Deventer, Münster, Soest, Dortmund, Essen und Osnabrück.

Schon vor Wesel ließen 1345 die Wollweber in Osnabrück vom Rat der Stadt das Recht bestätigen, eine Qualitätskontrolle durchzuführen und Tuchplomben anzubringen. Aus der Tuchbeschau erzielte die Stadt Osnabrück unter anderem ihre Einnahmen. Osnabrücker Leinentuche wurden sogar aufgrund der Vergabe einer Leinenlegge und ihrer strengen Handhabung zum Markennamen. Heute aber ist die Verbindung der Stadt mit der Textilwirtschaft und als Markennamen kaum mehr bekannt. Einzig das schottische Dorf Osnaburg, in dem Osnabrücker Leinen gehandelt wurde, erinnert noch daran.

Auf dem Nachmittagsprogramm standen Exkursionen.

Beginnend mit der Besichtigung der Feinpapierproduktion in der Firma Schöller, einer der marktführenden Hersteller für Foto- und Inkjetpapier in Deutschland, wurde der Ausflug mit den Osnabrücker Dampflokfreunden in einer Bahn der 1920er-Jahre fortgeführt. Auf der Fahrt vom Industriegleis der Firma Schöller bis zum Zechenbahnhof am Piesberg erläuterte uns Dietmar Koch die Arbeit des Fördervereins. Von dort waren es nur wenige Schritte zum Depot des Industriemuseums Osnabrück, durch das Rolf Spilker, Direktor des Museums Industriekultur, führte. Neben der Museumspädagogik besichtigten wir den Hasestollen und die Sonderausstellung "Nachts - Wege in andere Welten". Danach ging es im Bus zum Steinbruchgelände des Piesbergs, dem Gelände der geplanten Bundesgartenschau.

Samstag, 17. Juni 2006

Siegfried Buchhaupt, Frankfurt, begann den dritten Tag des Gesprächskreises mit seinem Vortrag: Die Schiffssteuermaschine - Zur Bedeutung einer technischen Innovation für den Schiffbau und darüber hinaus.

Seit dem 18. Jahrhundert sind - gegenüber dem Heckruder in der Antike und dem Seitenruder im Mittelalter - komplexere Vorrichtungen zum Bewegen des Ruders und zum Fixieren, z.B. Steuerrad und Trommel, bekannt.

Seit den 1860er Jahren ging mit der Verwendung von Eisen und Stahl im Schiffsbau und dem Dampf als Antrieb eine Entwicklung zu immer höheren Drücken und somit größerer PS-Leistung einher. Entsprechend wurde die Schiffssteuerung angepasst, was wiederum eine erhöhte Unfallgefahr von Steuerleuten aufgrund der neuen Steuerung mit sich brachte. Fortan wurden auch besondere Maßnahmen wie die Regelung der Wegerechte für die Dampfschiffe notwendig.

Der Trend zu größeren Schiffen war nur möglich durch die Maschinisierung der Schiffssteuerung. Die Handsteuerung wurde durch die Maschinensteuerung ersetzt.

Im Vergleich zum Segelschiff, dessen Steuerung vor allem durch die Segel erfolgt, konnten die mit maschinisierter Steuerung ausgestatteten Dampfschiffe mit weniger Personal dennoch besser manövrieren.

Die moderne Steuerung entstand aus der Kraftmaschinensteuerung von James Watt, die über eine Drosselklappe (Flyball Governor) und einen Fliehkraftregler als indirekte Regelung verfügt. Franz Anton Egells entwickelte die Steuerung in seiner Maschinenbauanstalt in Berlin weiter. Sie wurde dann in den 1870er-Jahren durch Großreedereien wie die HAPAG verbreitet.

Bereits 1880 entwickelte der Autor F. Lincke in seinem technischen Fachbuch "Das mechanische Relais" eine Technikperspektive von der mechanischen Steuerung zur automatischen Steuerung, die letztlich zu einem hochtechnisierten Servomechanismus führte.

Dr. Uwe Burghardt, Hannover, referierte zu Verkehr, Handel und Imperium. Infrastrukturelle und soziale Voraussetzungen von Fernhandel.

Der Vortrag stützte sich auf eine Darstellung von Karl August Wittvogel (1896-1988), der zu den Mitbegründern des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt gehörte. Uwe Burghardts Ziel war es, eine Generierung von Handel und dessen Zuordnung, d.h. zu den Räumen, in denen Handel stattfindet, zu erleichtern. Er vertritt die These, dass Handel nicht Triebkraft von Staaten und Imperienbildung ist, sondern Ergebnis der Ausdifferenzierung von Gesellschaften. Als Belege dienen die Beispiele Ägypten-Mesopotamien, Griechenland, Rom sowie das portugiesische Seeimperium.

Vor etwa 5000 Jahren dienten Wasserbaumaßnahmen in Ägypten-Mesopotamien nicht dem Handel und Verkehr, sondern der Wasserregulierung und Bewässerung, die Herrschaft durch Schutz und Förderung der Landwirtschaft garantierten. Die sich daraus entwickelnde Mehrproduktion versorgte zunächst vor allem Gruppen, die zur Sicherung der Gesellschaft beitragen sollten: Priester, Techniker und Soldaten.

Mit der Verwaltung der Herrschaftsgebiete und Verteilung der Mehrprodukte entstanden wichtige Voraussetzungen für den Handel (Fahrzeuge, Antriebe, Speicher, Verladeeinrichtungen) sowie Fern- und Binnenhandel. Zwischen Indus, Euphrat, Tigris und Nil wurden z.B. - nach einer sumerischen Quelle - Sklaven, Gewürze, Weihrauch, Tuche, Ebenholz, Metalle, Erze, Waffen, Affen, Hunde, Pantherfelle, Schmuck, Elfenbein, Gold, Augenschminke, Straußenfedern und -eier gehandelt.

In antiken griechischen Städten führten seit dem 8. Jahrhundert gute geographische Bedingungen und technische Verbesserungen der Schiffe (Besegelung, Ladefähigkeit) zur Kolonisation im Mündungsdelta des Nils, in Unteritalien, den westlichen Mittelmeerinseln, an der gallischen und iberischen Mittelmeerküste. Die damit erschlossenen Agrar- und Gewerbeerzeugnisse wurden in Griechenland zur Tauschware.

Seit Beginn des Römischen Imperiums entwickelten sich mit dem Bau von Militärstraßen auch Handel und Transport. Regionale Produkte wurden in großem Umfang vom Binnenland zur Mittelmeerküste transportiert.

Die Römer konnten nun beispielsweise sizilianisches und ägyptisches Getreide, Steinzeug und Felle aus Gallien oder iberische Metalle erwerben.

Mit dem Untergang des römischen Reiches brachen - nach Darstellung Uwe Burghardts - auch die Geldwirtschaft und der Handel in Westeuropa zusammen, was zu einer Zeit der agrarischen Autarkie führte.

Während Rom als ein Beispiel für den Handel steht, der aus einer militärischen Expansion heraus entstand, war die portugiesische Kolonialherrschaft zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert durch den Fernhandel motiviert. Mit Kolonien auf drei Kontinenten, Afrika, Amerika und Asien, schaffte Portugal das erste globale, bis dahin alle Erdteile umfassende Handelsimperium.

Dr. Matthias Baxmann, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat Technische Denkmale/Industriedenkmale, thematisierte Inventarisation, Erhalt und Nutzung von Verkehrswasserwegen in Brandenburg seit der frühen Neuzeit.

Wasserwege werden von Industriebetrieben als Transportweg sowie zur Energiegewinnung genutzt. In Brandenburg, dem wasserreichsten Bundesland Deutschlands, spielt vor allem der Transport eine herausragende Rolle. Brandenburg verfügt über eine Wasserfläche von 700 km2, über 3000 Seen und 33.400 km Wasserläufe. Neben natürlichen Seen, Flüssen und Bächen wurden künstliche Wasserläufe, Mühlen-, Floß- und Triftgräben gebaut. Im Süden der Lausitz entsteht derzeit die größte industriell geformte Seenlandschaft als Folge des Braunkohlenbergbaus.

Die Nord-Süd-Verbindungen der Wasserwege sind weitgehend natürlich. Die Ost-West-Verbindungen wurden seit dem 18. Jahrhundert durch Kanalbau erschlossen. Vor allem im 19. Jahrhundert gewann der Wassertransport für die Versorgung der Stadt Berlin mit Handelsgütern, aber auch für den Personenverkehr der Mark Brandenburg an Bedeutung. Die Wasserwege wurden zu Großschifffahrtsstraßen ausgebaut.

Der Erhalt dieser Wasserwege als Technische Kulturdenkmale ist per Gesetz Aufgabe des Brandenburger Denkmalschutzes und wird durch die Erfassung bzw. Inventarisation von Kanälen, Schleusen, Wehren und ganzer Netzwerke von Wasserstraßen umgesetzt. Die Denkmalpflege vertritt das öffentliche Erhaltungsinteresse, bestimmt über Erhaltungswürdigkeit und -fähigkeit des Denkmals, regelt staatliche Eingriffe und Eigentumsrechte und kontrolliert die Einhaltung der gesetzlichen Erhaltungspflicht.

Als Beispiele führte Matthias Baxmann einen Hammergraben zur Füllung von Teichen und Versorgung von Mühlen aus dem 16. Jahrhundert bei Peitz sowie den umstrittenen Ausbau des Oder-Havel-Kanals auf, der den Finowkanal und seine Denkmale, z.B. das Schiffshebewerk Niederfinow und die Schleusentreppe des alten Hebewerkes, bedroht. Mit dem Ausbau wird das in Deutschland einmalige Dieselmotorenkraftwerk mit Original-Maschinen in einem Gebäude der Neuen Sachlichkeit in der Nähe der Kanalbrücke bei Eberswalde zerstört.

Am Nachmittag wurden Forschungs- und Ausstellungsprojekte vorgestellt.

Prof. Dr. Gerhard Stadler, TU Wien, eröffnete die Projektvorstellung mit Kachelöfen in Wien. Von der manufakturellen zur industriellen Fertigung.

In Klein-Pöchlarn bei Wien hat der Hafnermeister Bernd Erndt seit den 1860er Jahren eine Tonöfen- und Tonwarenfabrik aufgebaut, die heute immer noch besteht und seit 2003 wieder unter dem Namen Erndt firmiert.

Ursprünglich hatte Bernd Erndt die Werkstätten seines Vaters Franz Erndt in Wien übernommen, der die Wiener Hofburg und Schloss Schönbrunn mit Rokokoöfen ausgestattet hatte. Mit dem Umzug des Unternehmens nach Klein-Pöchlarn begann die industrielle Fertigung von Kacheln, die auf dem Wasserweg nach Wien transportiert wurden. Die Tonvorkommen waren mitunter Motivation für den Aufbau der Fabrik in Klein-Pöchlarn. Das Stammhaus in Wien wurde weiterhin als Zentrale geführt. Das Unternehmen stellte außer Öfen noch andere keramische Produkte her.

Obwohl Forschungen zum Kachelofen vor allem in deutscher Sprache überliefert sind, bestehen dennoch große Unklarheiten in der Terminologie. So wird beispielsweise nördlich des Mains vom "Töpfer" gesprochen, während es südlich des Mains "Hafner" sind. Stucköfen sind mancherorts mit Stuckkacheln verzierte Öfen, während andernorts eine Ummantelung aus Marmorplatten gemeint ist. Bei Tonöfen, die nach dem Brand zerlegt, danach zusammengesetzt und verziert werden, spricht man von Überschlagsöfen.

Das Projekt untersucht und beschreibt den Prozess der Industrialisierung in der Kachelofenproduktion, der sich der allgemeinen Vorstellung einer linearen und in alle Arbeitsbereich greifenden Entwicklung der Maschinisierung entzieht. Teile der Kachelproduktion sowie der Aufbau der Öfen sind noch immer handwerkliche und kunstgewerbliche Tätigkeiten, so dass der Kachelofen ein Nostalgie-Objekt geworden ist und heute als Zweitanlage zur Heizung vermehrt für Einzelhäuser und Bauernhäuser nachgefragt wird.

Die Aufgabe des Hafners bestand im Entwurf des Ofens bis zum Setzen. Dazwischen lagen mehrere arbeitsteilige und teilindustrielle Fertigungsprozesse. Jedoch blieben handwerkliche Arbeiten in bestimmten Bereichen, z.B. die Rezepturen für Glasuren, bestehen.

Die traditionelle Ausbildungslinie aus der Zunft änderte sich in der Kachelofenproduktion mit der manufakturellen Fertigung ab Mitte des 18. Jahrhunderts und es zeichneten sich in Folge neue Berufsbilder ab. Die Lehre dauerte etwa zwei bis vier Jahre und wurde zum Teil durch den Besuch einer Gewerbeschule ergänzt. Die Ofenbauer selbst blieben weiterhin dem Handwerk verpflichtet.

Wie sich die Ausbildung entwickelte und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen waren, bleibt jedoch zunächst als weitere Forschungsfrage offen.

Regionale Unterschiede werden vor allem in der Technik des Ofens, seiner Handhabung und der Heizmaterialien deutlich. Ob mit Holz oder Kohle geheizt wurde, hing häufig von regionalen Rohstoffvorkommen ab und änderte sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Auch bei der Innenausstattung der Öfen mit Schamotte gibt es regionale Unterschiede, die noch systematisch erforscht werden sollen. Als Thema der Technikgeschichte ist ebenso die Frage des Energiebedarfs interessant. So warben die Hersteller einerseits mit energiesparenden Öfen, andererseits hatte die Tonwarenindustrie selbst einen enormen Energiebedarf.

Anita Kuisle, Büro für Technikgeschichte München, schloss mit einem Vortrag zu Kohle und Dampf. Landesausstellung 2006 zur Geschichte von Eisenbahn und Kohlebergbau in Oberösterreich an.

Das Vorbereitungen zur Ausstellung wurden nach vierjähriger Arbeit in Ampflwang erfolgreich abgeschlossen und nach lediglich fünf Wochen zählt die Ausstellung nun schon ca. 60.000 Besucher. Für das Gesamtprojekt hat das Land Oberösterreich 12 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ein Glücksfall in der heutigen Zeit und anerkennenswert, wie die Kuratorin und Projektleiterin der Ausstellung, Anita Kuisle, betonte.

Die Initiative für das Projekt kam zunächst vom "Verein Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte" (ÖGEG), dem das Gelände der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG für wenig Geld übergeben wurde. Auf dem Gelände hat die ÖGEG ihre Zugförderungsstelle und Werkstätten eingerichtet und betreibt nun die Bahnfahrten zur Sonderausstellung. Geplant ist, das zentrale Ausstellungsgebäude dauerhaft als Museum zu nutzen.

"Kohle und Dampf" zeigt die enge Verflechtung zwischen Hausruckwalder Kohlebergbau, wo bis 1995 Braunkohle gefördert wurde, und dem Eisenbahnbetrieb. Schriftliche Quellen zum dortigen Bergbau waren - mit Ausnahme einer Dissertation, die den Zeitraum bis 1860 behandelte - wenige vorhanden. Allerdings standen 800 Zeitzeugen zur Verfügung, die im Bergwerk gearbeitet hatten.

Die Eisenbahngeschichte hingegen ist weitreichend bekannt, da von 1832 bis 1966 in Oberösterreich die erste kontinentale Eisenbahnlinie zum Salztransport genutzt wurde, zunächst als Pferdebahn, später als Dampfeisenbahn.

Konzeptionell gliedert sich die Ausstellung in zwei Hauptbereiche: "Bergbau" und "Eisenbahn". Die Besucher können sich dort die einzelnen Themen an Stationen erschließen, die auf die Nutzung durch Individualbesucher und verschiedene Altergruppen zugeschnitten sind.

Für Kinder wurde eine "Kinderschiene" (aktive Stationen speziell für Kinder) eingefügt, da in der Regel Ausstellungen häufig Schulklassen als Zielgruppe, jedoch weniger Interessen von einzelnen Familien berücksichtigen. Bergbau, Bahn und Kohle finden die kleinen Besucher dann auch auf dem integrierten Kinderspielplatz der Ausstellung. Das Projekt wurde von einer Pädagogin begleitet.

Inhaltlich steht im Bergbau die Arbeit "unter Tage" im Mittelpunkt. Exponate werden in Form von Zitaten eingesetzt und von Filmaufnahmen des letzten Arbeitsjahres (1994) begleitet. Zu sehen sind auch großformatige Ölgemälde der Arbeit "unter Tage", die ein Kunstmaler in den 1980er Jahren dargestellt hatte.

In der gleichen Zeit machte der Bergmannssohn Hubert Thomas Tonbandaufzeichnungen von Bergarbeitern, die in die Ausstellung mit einflossen.

Eine Komposition aus Geräuschen des Bergbaus vermittelt die laute und schmutzige Arbeit der Bergleute in einer schalldicht abgegrenzten Station.

Im Bereich der Eisenbahn werden vor allem die Pferdeeisenbahn und die Pferdewirtschaft thematisiert, da heute noch der Pferdetourismus ein wesentlicher Teil der Region ist. Dazu sind auch Exponate zur Kohleeisenbahn zu sehen. Ziel dieses Abschnittes ist es, vor allem jungen Leuten zu vermitteln, dass die Eisenbahn vor 100 Jahren ein innovatives Verkehrsmittel war.

Der Abschlussraum im OG besteht aus einem begehbaren Oberösterreich, einer Luftaufnahme auf dem Boden (1:20.000). Daran schließt sich ein Gewinnspiel mit Fragen zu fünf Orten an.

Gerd Becker, Archivar des Emsland Moormuseums Geeste, referierte über Moor im Spannungsfeld von Natur und Technik. Zur Neukonzeption des Emsland Moormuseums.

In den 1970er-Jahren gründete der Heimatverein Geeste das Emsland Moormuseum aus dem Gedanken heraus, Moor, Torfbau und Siedlungsgeschichte darzustellen und örtlich zu verankern. Seit 2003 untersteht es dem Landkreis Emsland, Gemeinde Geeste. Das Haus wurde umstrukturiert und erstmals unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten der Dokumentation und Ausstellung geleitet. Seit der Gründung wurden etwa 18.500 Objekte - von Lokomobilen bis zur Moorseife - zusammen-getragen, die jedoch noch nicht vollständig katalogisiert sind. Viele der Objekte wurden von Privatleuten aus den umliegenden Dörfern an das Museum abgegeben. Mit der wissenschaftlichen Leitung wird nun gezielt zu den Themen Moor, Torfabbau und Siedlungsgeschichte gesammelt. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wird dem Emsland Moormuseum mittlerweile ein überregionaler Stellenwert zugemessen.

Das Museum hat zahlreiche - zum Teil - außergewöhnliche Aufgaben, die man zunächst nicht von einem Museum erwarten würde. Dazu gehört zum Beispiel die landwirtschaftliche Pflege des Geländes, wo die Austrocknung des Moors ein zu bewältigendes Problem darstellt. Die Pflege des Torfes ist gleichzeitig die Pflege des wichtigsten "Exponats": Das Museum zeigt auf dem Außengelände den Handtorfstich und maschinellen Torfstich bis in die 1950er-Jahre. Zu sehen sind außerdem Torfbahnen, Feldbahnen und Lokomobilen, die in der Torfstecherei eingesetzt wurden.

Das zentrale Ausstellungsgebäude besteht aus Torfstichklinker und nimmt in seiner Gestaltung die Architektur der regionalen Torfstreufabriken mit auf. Der alte Bau wurde entkernt und die Halle klimatisiert. Die Dauerausstellung thematisiert die Moorentwicklung, den Torfabbau und die Moorkultivierung. Das Emsland Moormuseum verfügt über eine reiche Sammlung von Großtechnik wie Dampflokomobile, Tiefpflüge und Planierraupen der Fa. Ottomeyer, die im Rahmen des sogenannten "Emslandplanes" in den 1970er-Jahren, mit dem Abschluss der Erschließungsarbeiten im Emsland ausgedient hatten.

Seit 2003 sind die Bibliothek, das Bildarchiv und die graphische Sammlung im Obergeschoss der Ausstellungshalle zusammengeführt. Der Archivbestand ist noch nicht aufgearbeitet.

Auf dem Archehof, einer Moorbauern-Siedlerstelle im Stil der 1930er-Jahre, der gemeinsam mit dem "Land unter e.V." bewirtschaftet wird, beherbergt das Museum vom Aussterben bedrohte Tierrassen, die aber keine Zuchttiere sind. Besucher können hier Bentheimer Landschafe, Bunte Bentheimer Schweine, Schwarzbunte Niederungsrinder, Westfälische Torflegehühner oder Diepholzer Gänse bestaunen und anfassen. Lämmer und Ferkel werden vermarktet, da sich der Hof tragen muss. In dem ehemaligen Rosengarten des Geländes wurden mittlerweile Obstbaustreuwiesen und Wiesen für Gänse angelegt. Der Zaun, bisher ein Wirrwarr von Materialien, ist aus Holz gebaut, Dammbauten und Wasserläufe wurden errichtet, damit das Moor nicht noch mehr entwässert.

Einem Agrarbüro obliegt die Behördenarbeit bzw. Verwaltung und die Organisation von Führungen für Kinder.

Anita Kuisle, München, Klaus Oczipka, Aachen, u.a. beschäftigten sich mit dem Thema Experimentierfeld, Stammtisch und Netzwerk. Ein unbescheidener aber kritischer Rückblick auf 25 Jahre Gesprächskreis Technikgeschichte.

Seit 25 Jahren trifft sich der Gesprächskreis Technikgeschichte, gegr. 1981, an verschiedenen Orten, überwiegend im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 2002 in Prag.

Einige der Teilnehmer, die seit den Anfangsjahren zusammentreffen, resümierten die einzelnen Tagungen, die zwischen 1982 und 1996 bereits in einer Veröffentlichung festgehalten sind. Darauf möchte ich hier verweisen: Gerhard A. Stadler, Anita Kuisle (Hg.): Technik zwischen Akzeptanz und Widerstand. Gesprächskreis Technikgeschichte 1982-1996. Münster 1999 (Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt 8).

Die nachfolgenden Treffen und ihre Themen sollen jedoch nicht unerwähnt bleiben:

1997: Kulturlandschaft im Umbruch, Cottbus

1998: Technik in Grenzregionen, Bieler Höhe

1999: Strukturwandel im Ruhrgebiet, Hattingen

2000: Technik und Geschichte im Museum, Wien

2001: Maritime Technik, Bremerhaven

2002: Mensch, Stadt, Technik, Prag

2003: Kulturgeschichte des Verkehrs, Luzern

2004: Sauriersterben - Metamorphosen der großen alten Industrien Europas, Völklingen

2005: Technisierung der Kreisläufe - Wasser in der Industriegesellschaft, Augsburg

2006: Von der Hanse zum globalen Warenverkehr, Osnabrück

Der Gesprächkreis zeichnet sich durch seine heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer und durch seine Organisationsform aus. So folgen jedes Jahr Wissenschaftler aus Universitäten und Museen, Pädagogen, Mitarbeiter anderer Kultureinrichtungen, Denkmalpfleger und freiberufliche Technikhistoriker der Einladung in ein Museum, eine Universität, eine Volkshochschule etc. Der Gesprächskreis hat keine Organisationsform, außer jener der freiwilligen Teilnahme, dem Engagement und der Motivation sich praxisorientiert mit Technikgeschichte auseinander zu setzen. Neben den Vorträgen und Projektvorstellungen gehören Exkursionen und Diskussionen von Ausstellungskonzepten zum festen Bestandteil der Treffen.

Sonntag, 18. Juni 2006

Am letzten Tag besuchte der Gesprächskreis Technikgeschichte das Tuchmachermuseum Bramsche. Die Direktorin des Hauses, Dr. Susanne Meyer, bot eine Führung durch das Tuchmachermuseum Bramsche mit Maschinenvorführungen an.

Das Tuchmachermuseum Bramsche wurde 1997 eröffnet und ist in einem Gebäude der ehemaligen Tuchmacher-Innung untergebracht. Auf 2500 m2 Ausstellungsfläche wird die Entwicklung der einst fürstbischöflichen Mühlenanlage bis zur genossenschaftlichen Tuchfabrik des 19. Jahrhunderts mit allen Arbeitsgängen "vom Schaf zum Tuch" gezeigt. Bis in die 1970er-Jahre waren Bramscher Textilfabriken und der zum Museum gehörende Mühlenkomplex in Betrieb. An den historischen Maschinen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wird immer noch gearbeitet. Jedoch gehen Fachwissen und Kenntnisse zur Handhabung der Maschinen nach und nach verloren. Schon jetzt sind kaum noch geeignete Vorführer für das Museum zu finden, die mit den Krempeln sowie alten Spinn- und Webmaschinen umgehen können. Es dauert Jahre, bis beispielsweise ein Weber seine Maschine wirklich kennt, denn anders als in der High-Tech-Industrie kommt es auf sinnliche Wahrnehmung, vor allem das feine Gehöhr an, um die Webmaschine nach dem Maschinentakt richtig einzustellen und Fehler frühzeitig erkennen zu können. Zu Recht forderte die Leiterin Susanne Meyer, dass aussterbende Berufe unter "Schutz", z.B. der Unesco, gestellt werden müssten.

Das Bramscher Tuchmachermuseum zeigt nicht nur an laufenden Maschinen die historische Wollverarbeitung, sondern verkauft die klassischen Produkte wie Wolldecken in seinem Museumsshop.

Das Tuchmachermuseum in Bramsche gehört zu den schönsten technikhistorischen Museen (Anm. d. Verf.) und schönsten Textilmuseen Deutschlands. Es hat 1998 den Museumspreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung erhalten.

Zum Abschluss des Gesprächskreises hielt Irmgard Sallach, professionelle Museumsführerin in Bramsche, einen Vortrag zur historischen Färberei: Blau, Rot, Gelb. Die Farben des Mittelalters und ihre Verwendung.

Zunächst besichtigten die Teilnehmer den Färbergarten mit den drei traditionellen Färberpflanzen Waid (Blaufärberei), Krapp (Rot) und Wau (Gelb). Krapp stand für die Geschichte des Färbens in der Region im Mittelpunkt, da das Bramscher Rot einen besonderen Ruf genoss. Immerhin war Bramscher Rot lange Zeit die Farbe der Hannoveraner Uniformen, bis sie vom preußischen Blau abgelöst wurde.

Rot konnte auch aus Brandhornschnecken, Stachelschnecken und Cochenille-Schildläusen hergestellt werden. Von der Auswahl der "Rohstoffe" hing die Intensität der Farbe ab. Je intensiver die Farbe, desto ranghöher ihre Bedeutung. Rot war beispielsweise im europäischen Kulturkreis die königliche Farbe, während in China Gelb die Farbe der Macht und Herrschaft ist.

Zur Herstellung von Pflanzenfarben (zum Beispiel Blau) wurden Waidpflanzen in Mühlen zu Pulver zermahlen und dieses in Urin aufgelöst. Unter Einwirkung der Sonne gärte das Farbbad. Es entstand Alkohol, der den Farbstoff aus dem Blattpulver entzog. Die Fasern, das gesponnene Garn oder Gewebe wurden über dem Feuer im Kessel gefärbt. Das heimische Färberwaid und asiatische Indigo wurden durch die synthetische Herstellung von Anilinfarben im 19. Jahrhundert verdrängt.

Der nächste Gesprächskreis Technikgeschichte findet 2007 im Ruhrgebiet zum Thema "Technik und Arbeitslosigkeit" voraussichtlich vom 7. bis 10. Juni statt. Der Tagungsort wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Kontakt:

Dr. Carl-Heinrich Bösling

Stellvertretender Direktor

VHS Osnabrück

Bergstraße 8

49076 Osnabrück

Tel. 0049541/323-2197

Fax 0049541/323-4347

mail: boesling @vhs-osnabrueck.de

http://www.vhs-os.de/